这个域名codechina.org我买的时候,其实是想做个代码搜索服务之类的,那时候,我刚刚做的搜索公司创业失败。但是我也算是当时国内相当不错的搜索专家了。但是后来阴差阳错,忙来忙去,也没有想到更好的办法来做代码搜索,当时各种代码搜索引擎的表现我也都不满意,但是这么做的比他们好,我也想不到,所以暂时作罢。

这个域名codechina.org我买的时候,其实是想做个代码搜索服务之类的,那时候,我刚刚做的搜索公司创业失败。但是我也算是当时国内相当不错的搜索专家了。但是后来阴差阳错,忙来忙去,也没有想到更好的办法来做代码搜索,当时各种代码搜索引擎的表现我也都不满意,但是这么做的比他们好,我也想不到,所以暂时作罢。

特斯拉又又又……又降价了!你猜我怎么知道的?没有垃圾邮件,没有看到广告,没有朋友告知。

因为听说又有特斯拉车主维权了。维什么权?降价了。

最近,我开始在看梁文道的《一千零一夜》,刚好听到讲《狂人日记》,讲鲁迅。

昨天医生联系我们,说可能今天要把他转出ICU。肺的问题可能还是很严重,但是从31号住进ICU到今天已经5天了,我爸一直神志清醒,没有恶化,但是也没有明显的快速好转。

昨天我提交了一个新App,2023年我的计划就是开发一系列的小App试图在独立开发领域有一份收入。但是今天一早就发现被拒绝了。

理由是:

每年多少我都在谈新年目标,也许公开说了,也许没有公开写文章说,自己跟自己说了,或者跟朋友聊的时候,聊过。这些年,失败的其实更多,很多时候,一年到头一回顾,发现想做的事情,没有做成几件。就像2022年我的回顾一样,题目干脆就叫做乏善可陈。

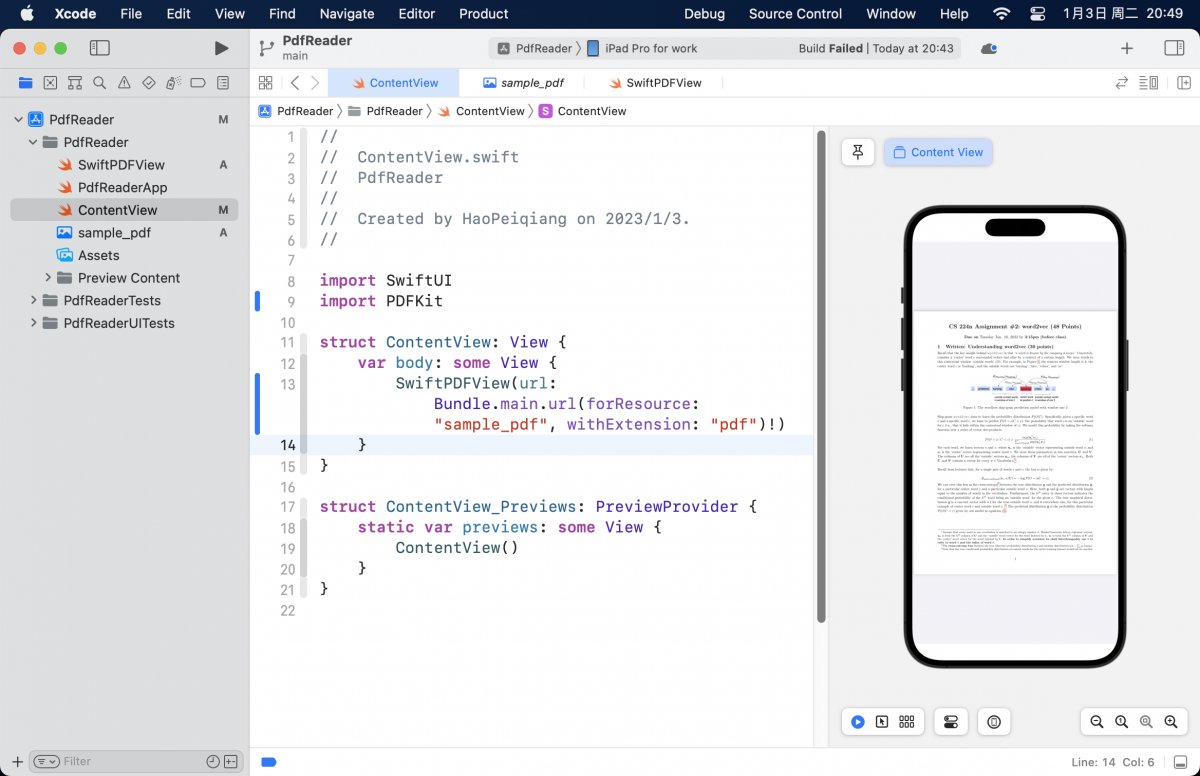

SwiftUI快速创建UI的能力非常强大,苹果还提供了PDFKit框架,所以,用SwiftUI和PDFKit可以用非常少的代码,非常快速的创建一个完全可定制的PDF阅读器。

我们来从零开始,做一个PDF阅读器。

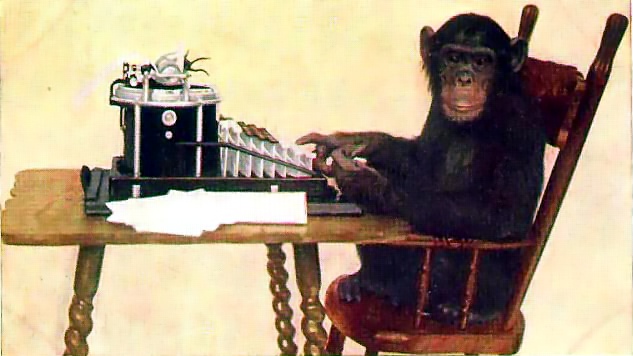

很多人说ChatGPT这样的人工智能已经拥有真正的人类智慧了。他们提到了许多例子,比如ChatGPT能够和人类进行对话,甚至可以进行智能聊天,可以帮助你润色文章,提取摘要,甚至直接帮你扩写内容。但是事实并非如此,今天我们就好好聊聊这个问题。

我今天把我父亲送进了ICU,我今天想聊聊这件事情。本来我是不太想聊这件事情,因为有一些personal的事情,比方说我的家人。我不是特别喜欢公开讲。但是某种程度上讲,我又觉得可能这个时代或者这个时刻是需要去记录的,也许对我自己有很大的意义。

今天是2022年的最后一天。这是我最不喜欢的一年,希望是这样的最后一年。

这一年最大的主题就是封控。原本我以为这一年会过得还不错,疫情会彻底离开我们。然而上海4月份的封城彻底毁了我的心情。虽然我人不在上海,我幸运的躲过了那么一轮。但是上海是一个我曾经生活了10年的地方,我在那里有太多的回忆和朋友。