今天我们聊一聊这个网飞版本Netflix版本的《三体》,特别是它对文革的描写是否可靠,以及为什么我们需要更多的描写文革的影视剧。

VIDEO

大家知道昨天这个Netflix的这个版本的《三体》上线了,非常火。不由的呢就让我们不得不想去回忆一下这个《三体》拍成影视剧的这么一段历程。

《三体》在中国是非常火的,我看了之前一个数据,说它已经卖了700万册。但是现在估计会更多。

我查过中国最畅销的书的记录,来自Wikipeida,数据不全,但是可以参考下。

当然中国历史上最畅销的书,应该是《毛泽东选集》,印了18亿册。按照一般的说法,《红楼梦》有一亿册的发行量。

《狼图腾》好像是卖了2000万册。还有本意外的没听说的书《中国社会主义经济问题研究》,薛暮桥的版本。1979年,刚刚结束文革以后,要研究中国经济的一本书。这本书三年卖了一千多万册啊,但是后来可能就没人看了。在那个特定的时间点,人们都关心社会主义经济怎么搞。后来就改开了,估计大家就没那么关心这个问题了。

所以,大刘的《三体》,卖到700多万册,已经是非常夸张了。

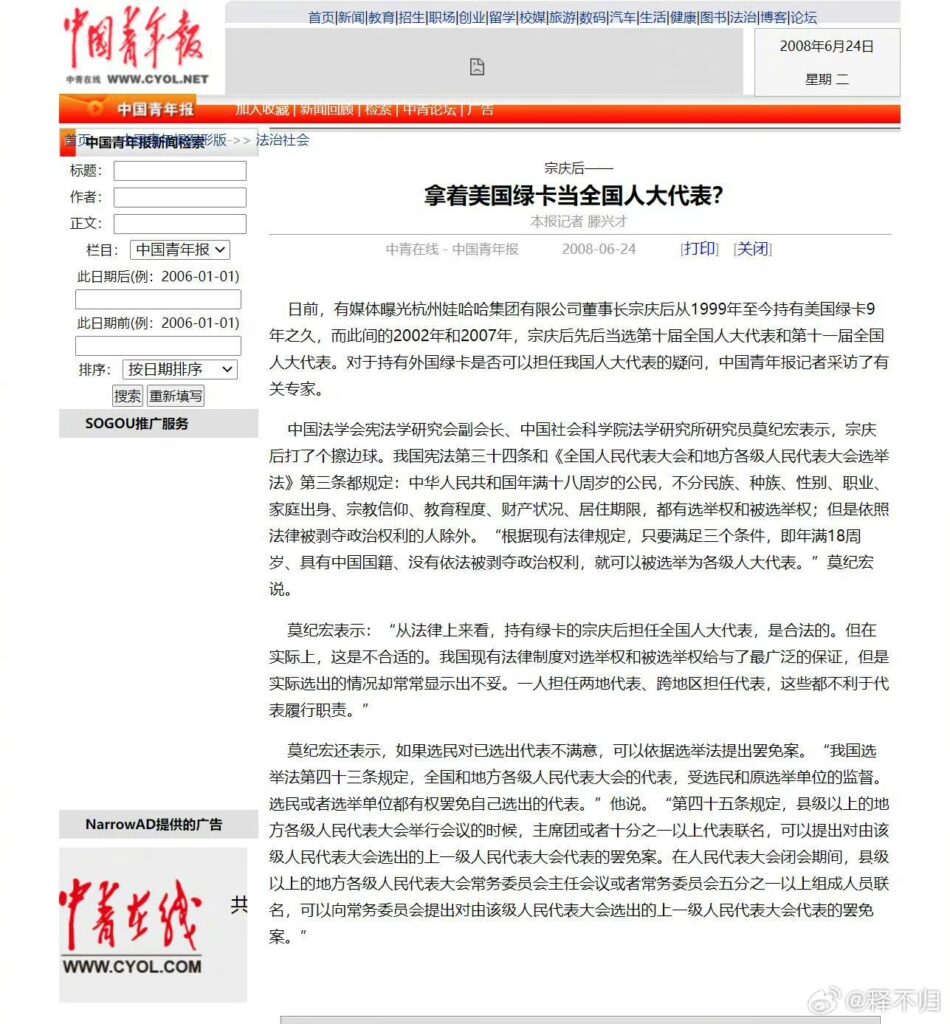

这个事也很神奇,现在说起来可能很多人都理解不了。书是08年出版的,到了09年的时候,一个叫张番番的新晋导演。他仅用十万人民币就从刘慈欣手中买断了《三体》,以后五年的全部影视剧版权啊。

到了14年的时候呢,这个张番番和这个游族影业(做游戏的游族网络为了搞影视成立的子公司)合作进行三体的拍摄。张敬初,冯绍峰,吴刚,唐嫣,张翰,杜纯,这些明星就参演了。

到了2015年的时候,这个电影已经有粗减的版本,而且传说要公映。2015年11月的时候,前中央政治局委员国家副主席李源潮在上海调研的时候,视察了游族网络,看了这个粗减的版本。

据游族电影的人说领导看完了,以后评价不怎么样。游族自己的人也说看完了觉得不怎么样。然后,这个电影就一直没有放出来过。有各种谣传,什么时候公映,或者要经过如何如何的修改,但是结果就是一直也没公映。

联系到最近这个Netflix版的《三体》文革的片段,吸引了大家的广泛注意和讨论。也许李源潮当时觉得电影的质量太差了,还是觉得文革的描写太漏骨,我们就很难得知了。

到了2020年12月,又有一个跟《三体》有关的大新闻。游族影业的董事长林奇,被他的下属子公司三体宇宙CEO许垚投毒,并且救治无效逝世。

这个事发生在疫情期间,我们当时在网上全程目睹了这个事情的发酵经过。一开始听说他被下毒,然后最后定位了下毒者是许垚,最然后林奇医治无效死亡。就是当时最热门的新闻。许垚下毒的原因其实也跟《三体》可以联系起来,应该是电影无法上映,公司里面追究责任,引发了许垚的不满。

2023年的1月15号,国内版的《三体》就上线了。先是在央视播,后来在网络上也播了,我们一般叫腾讯版《三体》。昨天3月21号,Netflix的《三体》也上线了。

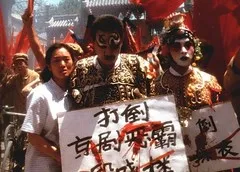

然后引发了很多讨论。关于文革的描写是否夸张啊,够不够还原原著等等。包括文革的这个场景里头,文字为什么是打印体,为什么不是手写的,还有包括社会帝国主义这个口号,是怎么回事等等。

然后今天又有一个大新闻跟《三体》有关系,那就是上海一中院宣判许垚的死刑,剥夺政治权利终身。

国内版的《三体》的制作人写的就是林奇,这位被杀死的,游族影视的董事长。而 Netflix 的电视剧授权也是从游族影视那边获得的。

现在我们来聊聊Netfilix版本《三体》的文革部分,Netfilix版本《三体》,其实我只看了文革那一部分。大概就是第一集的前五分钟。如果你看过《三体》的小说,你应该知道这段描写其实跟小说差不多。

甚至有人批评还没有小说里头写的那么残暴,小说写的更煽情一些。这一段的描写,我还是非常满意的,虽然很多人有很多批评。

首先我要讲的是,Netflix拍的《三体》的目标用户其实是外国人,众所周知,大陆地区是看不了Netflix的,港澳台可以看,但是人口比较少,也就是几千万。有一些细节,从老外的观点,主要是看个氛围,异国情调,某些字体,词汇,其实老外是看不懂的。而氛围感我是觉得还原的很好的。

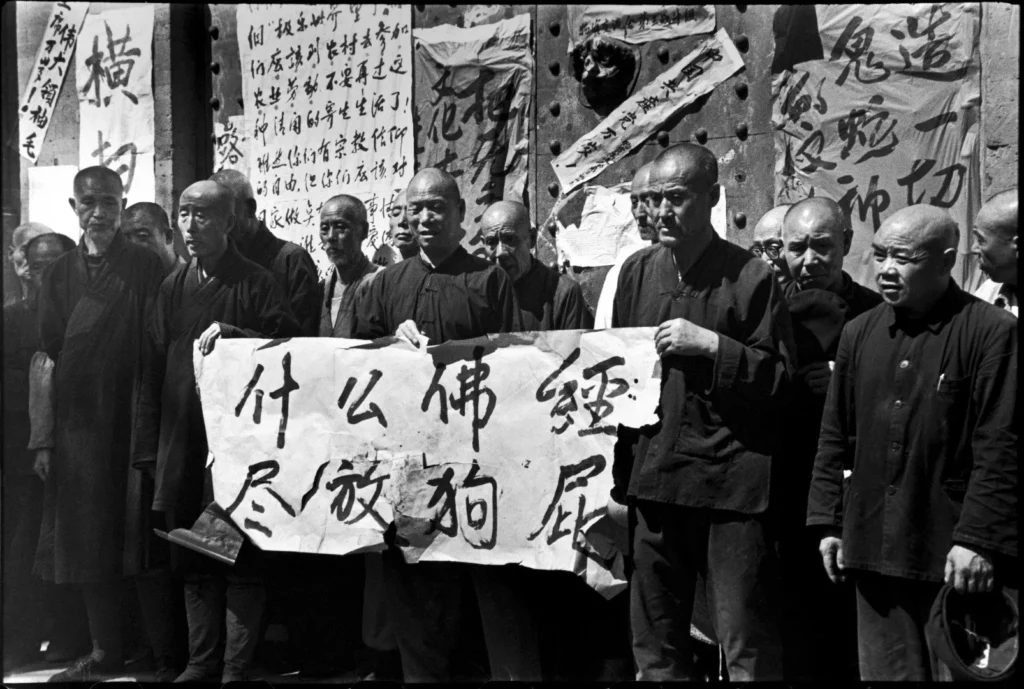

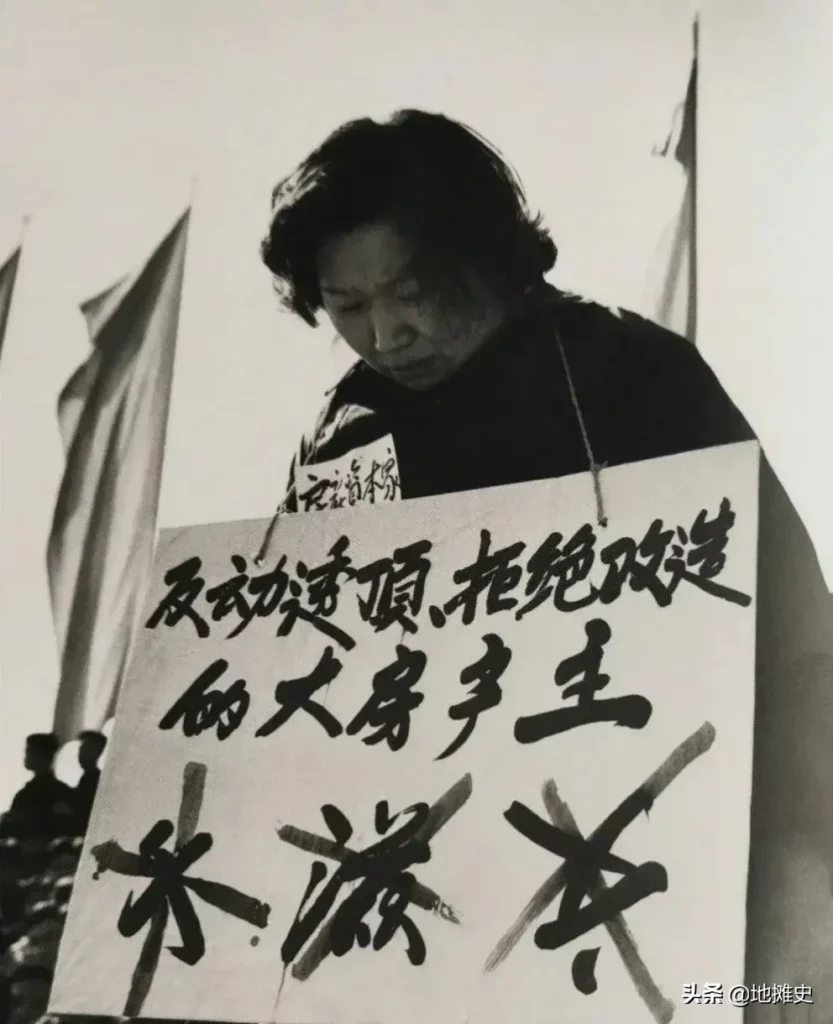

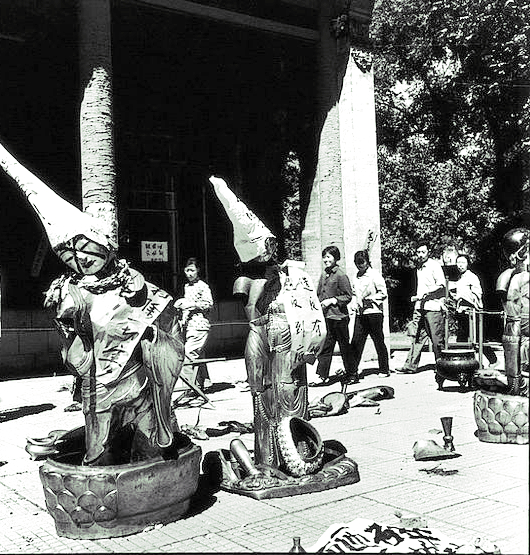

有兴趣的朋友可以去看看李振盛拍摄的文革照片。李振盛是一个在文革期间拍了大量照片的新闻工作者,也就是当时的官方摄影师。但是他私自把很多没有发表的照片都存了下来,留到了文革以后。这就成了中国最多的记录文革时期的各种各样社会面貌的照片。

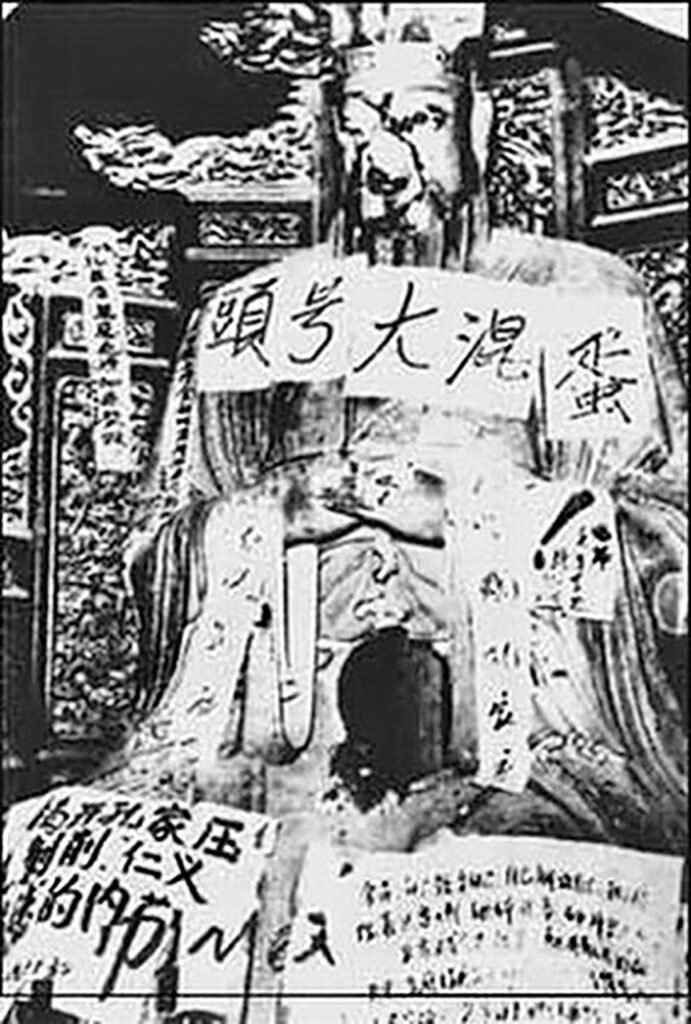

《三体》的文革场景

李振盛的照片(任仲夷被批斗)

李振盛拍了各种各样的照片。

和尚被批斗(哈尔滨极乐寺)

官员被批斗(黑龙江省委书记李范五和妻子黎侠)

一些普通老百姓被批斗(大房产主于滋文)

哈尔滨电表仪器厂的技术员(巫炳源、王永增)

各种打砸抢和各种破四旧的场景

中国过去有很多电视电影,也表现过文革这个场面。但是看完《三体》这段,我就觉得还是挺特别,值得一看。

文革是一个非常复杂的,长达十年的运动和动乱。在中间,包括像邓小平这样的高级官员都经历了所谓的三起三落(第一次在文革前)。

我一直把文革叫绞肉机,很多人以为文革是回旋镖。回旋镖,就是你做了恶事,会有报应。就像你把回旋镖甩出去,它会飞回来,有可能会打到你自己头上。这是类似,Karma(因果循环)的理论。比方说批过胡风的吴晗,后来被批了,就是这种说法。

但我认为文革是个绞肉机,意思就是,谁也不知道谁会被批,像邓这样的人,他跟毛泽东曾经是非常好的战友,他被批过,他曾经在文革中间某一段又掌权,某一段又被批,后来又被掌权又被批。

看在文革期间周恩来也是,有的时候周恩来执行毛的各种部署,,有的时候周恩来又是被批的对象,虽然没有被彻底打倒。但是大家都知道批林批孔批周公,实际上批的就是周恩来。

基本上所有人都有可能在这场风波中间被搞死。文革中间完全没有倒过任何霉的人很少。

文革太复杂了,所以任何一个作品都只能让你看到其中的一点点,只能从某一个人,某一群人的遭遇去片断性的描写文革。任何一个电影、电视剧,哪怕就专门讲文革的,也没法给你一个文革的众生像、一个全景像。

文革是一个特别复杂的过程,甚至你很难讲清楚里面的各种细节和过程。秦晖老师之前有个演讲《文革之谜:四种叙事与历史真相》,可以看看。

VIDEO

有的人否定文革,但是肯定体制,有的人肯定体制也肯定文革。有的人否定体制,但是肯定文革,有的人则否定体制也否定文革。

还涉及到各种不同身份遭遇的人对文革的理解,文革里面被打倒的官员和没有被打倒的官员,文革里面的文化人和老百姓,老百姓里面的普通人被波及和一些赤贫的,觉得在文革获得了利益的老百姓。所以这是一个非常复杂的问题。

比方说,我们看《活着》。

小说和电影里都有一段,福贵村里搞批斗,把龙二游街,然后龙二给打死了。

龙二被批斗因为他是地主,然后被打死。福贵就当街被吓尿了,因为他以前才是地主。

因为福贵烂赌,龙二用赌博的方式,把福贵的家产霸占了,于是龙二成了地主。但是龙二如果没有霸占了福贵的家产的话,龙二就会不会变成地主。

所以福贵就有一种感觉说,原来我现在是贫农,原因是因为我是被龙二抢光了家产,但是也把我的厄运给带走了。这充满了命运无常的感觉。

从这个角度上来看,好像福贵由富转贫的人,就应该是文革中间的受益者。其实也不是。同样是余华写的小说《兄弟》,跟文革有关的部分,兄弟们的父亲宋凡平就是一个贫农。他们家就很像福贵,以前是地主阶级,只不过在文革前、在解放前就败家了。所以在文革刚起来的时候,宋凡平是以这种就是贫下中农的地位,得到了当时他们当地的文革的领导权。

而后来宋凡平的父亲曾经是个地主的故事被发现了以后,他立刻又被打倒,最后被红卫兵活活打死。

福贵和宋凡平的身世身份很接近,但是遭遇了完全不同的命运。

我对福贵和宋凡平这类角色很共情,是因为我爷爷奶奶很穷,我们家解放后是赤贫。但是以前我爷爷家很有钱,曾经号称有镇子两条街全部的铺面,但是上一代抽鸦片,全部败光。到了我爷爷那一代,家里越来越穷,我爷爷一开始还有比较好的教育,曾经过过县太爷的师爷。但是后来县太爷也没有了,我爷爷就从卖家产到变成一个收各种旧物倒卖的小商人。后来,我们家县城里面的房子都没有了。沦落到要到我奶奶的老家去投靠居住,而最早我奶奶其实是童养媳。你可见这个命运的跌落速度,是跟福贵的故事很类似的。

不过文革期间,我们家族貌似没有收到什么冲击。

中共的老干部里,有的人被打倒,有的人被打死,有的人被逼着跳楼。陈毅、贺龙、罗瑞卿,吴晗,等等每个人的下场都不一样。因为什么被打倒的,怎么被打倒的也都不一样。

关于文革的影视,有各式各样的侧面描写,比如芙蓉镇,比如苦恋。但是,文革中的很多部分,比如大规模武斗,坦克、大炮、机枪都上的这些貌似没有什么影视剧目前涉及到过。比如吃人的部分,好像也没有什么特别清晰的描写。

可能在一些小说、报告文学和历史记载里头都是有的,但是拍成影视剧的还没有。

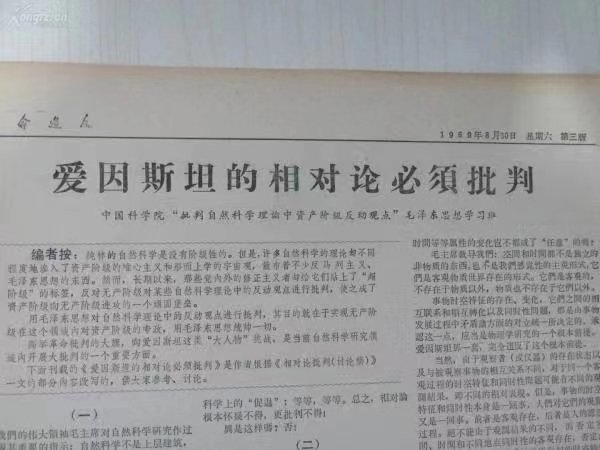

那《三体》这部分特殊在哪里呢?特殊就特殊在《三体》这段故事,打死了一个大学教授,而罪名是什么呢?罪名是他宣扬爱因斯坦的相对论,和宇宙大爆炸理论。

当年我曾经在微博上问过,我发过一个帖,我说你们知道文革的时候,连爱因斯坦都被打倒吗?很多人就很惊讶,爱因斯坦跟文革有什么关系?虽然爱因斯坦住在美国,但是按理说资本主义和社会主义的事能扯到爱因斯坦吗?大家不应该学一样的物理化学和数学么?

我们知道中国的历史系、政治系、经济系,教的东西跟海外的差异很大。特别是经济我们有社会主义市场经济的课程,也有西方经济学的课,两个的理论和观点是完全不同的。但是,物理化学数学我们跟世界是基本上接轨的。

但是在改开以前其实并不是这样的。苏联在一些学术上跟美国有一些冲突。比方说在遗传学、在物理方面,有一些理论不一样,有论战。中国当时也就选边站,选的就是苏联那边。苏联说爱因斯坦是伪科学,那我们就认为爱因斯坦是伪科学,爱因斯坦是资本主义物理学。数学上、化学、遗传学,也有这种争论。

当年批判某种数学理论,批判相对论,批判基因理论,批判大爆炸的这些文章、论文,或者大字报,现在还是能找到,这样记载也能找到。但是很多人并不知道,所以我在微博一贴,很多人就直接震惊了。

很多人看过《霸王别姬》,看过《活着》,在电影、电视剧看过一些批老干部的画面,但是他们可能无法想象,在文革里面讲述爱因斯坦理论也是一个罪名。连物理定理也可以被批,相对论也可以被批。

文革的荒谬不是一点半点,是无穷无尽的。

文革是个非常复杂的事情,不能简单的说它是某一种思潮,它是在这个上面的授意下的各式各样的思潮的群魔乱舞。不是所谓的群众自发。群众自发的成分当然有,但是什么样的群众自发是被允许的,什么是不被允许的,在中国是一个显而易见的问题。

现在互联网上有人在骂农夫山泉,我就说,你觉得钟睒睒的儿子在美国留学,拿了美国身份,这就不可接受了。那可口可乐,百事可乐这种根上苗红的美帝国主义的产品,为什么你不敢骂?

有人就说,不是没有人骂,而是很意外的,骂农夫山泉的事情火了。骂可口可乐的意外没有火而已。这个认识比,以为完全没有人骂可口可乐当然要深刻一些,但是也很浅薄。

其实道理很简单,你要看可口可乐在中国是跟谁合资。南方是太古,北方是中粮。中粮是中国最顶级的央企,中粮的书记、董事长是副部级。中粮是中国最重要的央企,管的是粮食进出口,包括肉类,包括油类。

你可以自由自在的去辱骂农夫山泉,但是你骂可口可乐可能就会影响到天地之一号的央企的利益。所以,你觉得你的言论能被传播么?

就像当年迪士尼在疫情期间,迪士尼出了一些事情,有的人就在网上要网暴迪士尼。迪士尼确实也有一些店大欺客的行为,但是也是被很多人针对,然后有人说迪士尼要倒霉了,中国社会反美情绪那么大。

我当时就说,你看看迪士尼跟谁合资进的中国,你去查查你就会知道,迪士尼不可能有事儿。

之前我也是了文革,有个人留言说,毛左不是想回到文革,毛左是希望回到一个公平的社会。

我也不知道这位兄弟是评价毛左这个群体,还是自己就是一个毛左。我就突然很感慨,什么时候文革时期中国成了个公平的社会?或者说毛时代是个公平的社会?这是对公平的社会、公平的分配,有什么误解啊?

我觉得核心问题还是来自于,大家对文革的理解,对改革之前的中国社会为什么濒临崩溃,整个经济、文化、政治一切都濒临崩溃,没有感性的认识。

还是文艺作品太少的问题。刚结束文革的时候,形势还可以,批判文革时政治正确的。有伤痕文学,有电视电影。但是慢慢地当伤痕文学探讨的伤痕,涉及到了更深层次的问题的时候,或者涉及到了文革以后仍旧有权有能量的一些老干部的时候,你就不能再挖了,你这个伤疤就不能再揭了。慢慢的文革就变成了一种民族伤疤,就不好提了,就黑不提白不提了。

我们可以在电视电影里头。无数次的打败日本鬼子。但是真正聊到文革的东西那么少呢?就是因为这个事不好提,毕竟是我党的错误时期。

但是不提的结果是什么呢?这些历史慢慢就被遗忘了,特别是没有感性的认识。

特别是有些书、小说还可以提文革,但是电视剧、电影就少多了。

就像《三体》小说里面对文革描写其实更深刻更露骨,但是引起更大争议的是Netflix版本的《三体》连续剧。因为即使是像《三体》,已经是中国科幻小说销量最大的一部作品了。2019年,《三体》的销量甚至是超过《活着》的。

但是从整体来看,中国的阅读人群、读小说的人群,跟看电视的人群,跟看电影的人群来比,还是一个小众群体。

《三体》卖了700万册,这已经是卖疯了。同样是刘慈欣的作品,《流浪地球》,电影版一部的票房是过百亿的,有7000万人的观看次数。而《流浪地球》并不是刘慈欣最火的小说,电影版是刘慈欣最好的小说的销量的十倍。

影视剧这些东西,才是普罗大众去看的东西,是具象化的东西。但小说的欣赏要求就高多了,能欣赏小说的人是少数的,是小众的,更多人是看电视剧和电影的。

这是中国的电影、电视剧审查,比小说审查更严格的原因,比方说电影版《活着》是被禁掉了,但是小说版《活着》是一直都没被禁。《活着》小说里讲的更细节,故事更有冲击力,但电影更有视觉的冲击力。

这也是为什么这两年才有人告莫言。但很多年以前,张艺谋就因为《红高粱》等电影就被受尽了各种批评。因为批评张艺谋的人不看小说,很多人甚至不知道莫言是谁,也不知道电影背后的故事来源是莫言的小说。虽然《红高粱》火了以后,莫言也获得到了很多名声,但是仍旧是很小众的名人。

没有必要把影视剧翻拍跟小说原著是不是那么完美的契合当做一个核心要点。除了少数的又爱看小说原著、又会去看电视剧和电影的人,大多数时候这是两拨完全不同的人。很多特别爱看小说的人,例如我,我其实对《三体》的国内版电视剧和Netflix版电视剧都没多大兴趣,因为从《三体》的整个结构来看,是很难被完美拍成影视剧的。

那么《三体》就不应该被拍成影视剧么?我觉得并不是。因为有无数不读小说的人,他们看到了这个影视剧,他们主要从影视剧本身去评价。哪怕很多书的读者觉得并没有完美复刻书的内容,但是对不读小说的观众来说,这并不是一个问题。

这是两拨完全不同的人群。我特别喜欢的一个电影《白日梦想家》,美国公路片类型的那种电影。

我特别喜欢,看完了我就想去看原著。电影挺长的,故事也很复杂,到处跑,画面也特别好看,又跑到冰岛,又跑到喜马拉雅山,又玩滑板,又跳入海里,又看到雪豹啊,又有什么火山爆发。我就对原著有很大的期待,结果一找才发现,原著就是纽约客上一篇不长的小小说。

除了主角都是叫Walter Mitty,都喜欢在生活中突然开始幻想自己的白日梦,走神出状况意外,其实剧情,人物背景,故事已经完全不同了。

其实《流浪地球》爆火的那年,刘慈欣还有本小说,被翻拍成了电影,叫做《疯狂的外星人》。

《疯狂的外星人》改编自刘慈欣的小说《乡村教师》,这个改编其实非常严重。整体的故事线都变了。但是,这个改编没有遭受到很多批评。一来《疯狂的外星人》这个电影看不太出来多少刘慈欣的味道,二来可能是《乡村教师》不算刘慈欣特别出名的作品,很多人,哪怕是《三体》的粉丝可能都没看过,或者看过,但是并不在意。

我一般认为电影最好是有原著小说的。因为纯粹由编剧和导演攒出来的电影,往往结构上没有那么强。而小说因为无法给人直接的具象的视觉刺激,要吸引人,作家就需要下更大的功夫去构建背景和结构。所以小说往往更宏大一些,故事背景、虚拟世界构建的更完善一些。

但是改编都很难保证完美的复刻小说的内容。因为这个是完全不同的类型的东西。有些东西在电影里头好展现,有的东西在小说里好描写。有些东西在小说里你看着妙趣横生,你把它拍成电影就没有什么意思了。有些东西反过来在电影里头非常有意思,但是你用文字写出来就没那么有意思。

我以前看过一个文章聊《围城》电视剧的改编,举了一个例子,说小说里有一段,说去吃饭,这一桌里头除了冰激凌在冒着热气以外,什么东西都是凉的。

这种在小说里面听起来很有深意,有意思的东西,用影视的方式是很难表达的,想拍就只能旁白来拍,但是旁白就不是影视的语言了。

像我自己,我最近干的一件事,我自己不是做了一个字幕软件TinyStudio 么?我把我的视频导出字幕来,所以我的现在YouTube视频 每期都有字幕。导出字幕以后,TinyStuido调用OpenAI的Chatgpt,我再去把字幕拼成一篇文章。

重排的文章,我要校对一下,有些识别错误,去掉一些口头语,磕巴的部分。但是这并没有结束,我还做一些修改,删除一些内容,添加一些内容,修改一些内容。为什么呢?

因为视频里有一些段落,在我讲的时候我觉得是妙趣横生的,但是放在文章里头就觉得没什么意思了。有些觉得讲的时候,听起来很清楚,但是改成文章了,就需要补充一些细节。

因为视频和文章是不同的媒介,同样的内容的输出的时候,肯定还是需要有不同的表现形式。

所以,我觉得,如果你想在电视上看一个不错的科幻电视剧的话,那么Netflix的《三体》肯定是值得看的。你如果说我是一个小说的爱好者,我希望能够完美还原,我估计你会失望的。但是你失望也好,并不影响这个电视剧是否成功。导演、编剧、制作人他们的核心目标是满足他们的目标受众,从而获得最大的商业利益。

首先,受众群体不是中国人,相对Netflix的主体受众来说,中文版小说的读者和英文版小说的读者,都是小众群体。制作方他应该关注的是怎么在电视上去讲好一个电视剧的story,而不是怎么去完美地复刻一本小说。电视剧有自己的节奏和结构上的考虑,不可能跟小说一样。

对于文革是否重来,我还是很担忧的。

但是秦晖老师还是给了我很多启发。我忘了他具体咋说的,但是大概意思是,未来不是完全注定的。这是我们存在的意义,也是我们应该保持的信心。

我们应该时时刻刻的都希望文革不要重来。但是我们都是弱小的个体,我们对社会整体没有影响。但是至少说如果,有一天我们回到了伟大领袖毛主席发动文革的那个场景,我们不应该做挺身而出参与到文化大革命洪流中的小将(当然我要是参加也是老将了)。我们至少不要做这种人。

我以前很早以前有一段话,有很多人都知道,大家都说这个社会是一个互害社会。你做地沟油,但是你不吃;我做的骨泥淀粉肠,我也不吃我自己做的淀粉肠。但是你可能会吃淀粉肠,我也可能会吃到你做的地沟油。这种互害社会下互害是难以避免的。

那么我们怎么解决互害社会呢?作为一个个体,我们其实没有办法解决互害社会。在绞肉机发动的时候,我们也是不能阻挡,任何一个个体都没有能力去解决这血问题。

但是至少我不想成为绞肉机里的加速器,不想成为构建互害社会的害人者。

所以,我觉得我解决互害社会的唯一方法,是我们希望这世界是一个他害社会。就是你可以害我,但我不害你,那么至少对我们来说这是一个他害社会,而不是一个互害社会。至少我没有参与到互害中。也就是说如果文革真来了,我至少不批判你,你乐意批判我们,我也没办法。这是我觉得我们可以坚守的唯一的共同的底线。

英文版