头两天在网上看到这么一个帖子:

达芬奇综合症指的是,不停地想学新东西,做了很多新项目,但是实际完成的很少。更糟糕的是,你完全没有达芬奇的才华,却得了达芬奇的这种病。程序猿:别骂了,别骂了我立刻发现,这就是我的问题。

头两天在网上看到这么一个帖子:

达芬奇综合症指的是,不停地想学新东西,做了很多新项目,但是实际完成的很少。更糟糕的是,你完全没有达芬奇的才华,却得了达芬奇的这种病。程序猿:别骂了,别骂了我立刻发现,这就是我的问题。

半个月前,侠少老师说,最近出了本好书,给你一个样书,帮我们简单写个序吧。于是我就收到了《安卓传奇》这本书的样书,两天我就看完了,很激动。

最近塘沽的疫情又复杂了,好像已经连着5-6天大筛了。

我每天早晨的习惯是8点半起床,然后经过洗脸刷牙上厕所,磨蹭,喝点咖啡,听点节目,才会真正的有精神,苏醒过来,往往已经是9点半到10点了。

而大筛往往是6点到9点,于是这彻底摧毁了我最近的睡眠。

而且因为有大筛的事情在心里,晚上也睡不着,怕第二天闹钟叫不醒自己。这加剧了这种情况。所幸昨天晚上好好睡了一觉,今天感觉好多了。

今天看了冯大辉的新文章《斯托克代尔悖论》,写的很不错。主角可以在最艰难的环境下存活下来,因为他相信“我从不失去信心,我非但坚信我会走出战俘营,并且将迎来胜利。”,而他认为大多数没有能幸存下来的人,因为,“那些乐观主义者。他们当中有人曾说,「我们在圣诞节前就能离开战俘营了。」但等圣诞节过了后,他们又说,「我们在复活节前一定会被释放。」复活节都过了,感恩节又要来了,接下来又是圣诞节。他们最终在绝望中死去。”

只有勇敢的人才能克服所有的困难,而不够勇敢的人喜欢用各种假的好消息来鼓励自己。一时间,这样的假的好消息是很有意义的,可以让你积极向上,可以让你战胜困难。但是这样的假的好消息,总是会被证伪的,然后,你就绝望了。所以,好的作用有多大,它坏的作用就有多可怕。

所以,一开始我们就不要欺骗自己,困难总是困难,怎么骗自己,困难还是困难。

但是也不要失去信心。

要内心平静的面对。

相信自己,也要相信未来。

前两天,我和朋友搞了两次关于如何做自媒体的线上聊天。运气不错,大V云集,讲述了很多技巧和经历,很让人振奋也让人发人深省。

我的好友左耳朵耗子老师后来也参与了进来,聊了聊他对蹭热点和创作长期有价值内容之间的取舍。

事后,他还写了一个不短的思考笔记,很让人有收获:

自媒体的思考

失眠,在Twitter 上参加了Twitter 上的一个关于自媒体的一场讨论,讲了一些零碎的观点,记录一下

有两个原则

1) 自媒体经营的不是流量,而是内容。流量从来都是来自于好的内容,不要舍本逐末,好的内容,有价值的内容永远都是稀缺的东西,有了内容才不会被平台绑架,相反还可以反向控制平台(不让平台使用你的内容),好的内容会不仅仅只是被转发,还会被转载,被别人引用,索引,借用,而且还会不段的被别人提起,就像一些论文一样,这些都都会让你得到大量的流量。所以,创作内容是头等大事,没有之一。

2)任何人都应该经营的是资产,而不是负债。对于资产的意思就是你要学会成体系成建制的组织你的内容,打造相关的产品或品牌,这些产品和品牌会让你有长期不断的“睡后收入”,而负债则不是,打工就是一种负债人生,他要你不断地工作,你不工作就没有了收入,所以是一种负债人生。所以,如果自媒体只是在蹭热点搞流量的话,本质是一种负债。因为热点很快会过去,马上就无人问津,还得要寻找下一个热点,所以,就只能天天蹭热点,哪天不蹭了,流量就没有了。本质上和打工没有什么差别。

蹭热点当然可以蹭,但是需要有一个后面的成体系的产品或是品牌来沉淀流量,守佳通过热点过来的流量,如果守不住了,你就只能天天去拉新,不要以为个人的粉丝数量或是 follower 就是流量的沉淀,这样想太表面了。因为,还是逃不脱需要不断创作的“负债人生”,所以,还是需要有一种产品或是一种品牌,成为你的代言人,在你不做任何更新的时候,还能有流量,这种东西还让别人主动地帮你推荐引流或宣传。

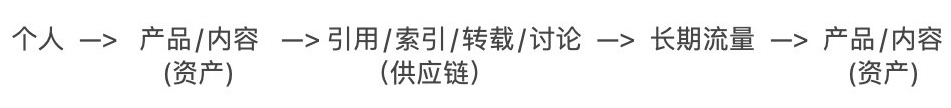

最好的不是推荐你,而是你的内容或产品,推荐你的资产,而不是你的个人。如果不是下面这个过程,那你做的事就是在用体力拼命

只要我们用心观察一下,我们就会发现,那些流量 up 主,就要拼命的拍视频,写作,蹭热点,他们也可以积累大量的粉丝,但是只要停更,马上流量就没有了,因为他们靠的是平台的推荐,平台最喜欢这类的人了。

而那些高端玩家,如:得到、xX读书会……他们的内容和产品早就放在那些,长期保质,流量通过会员帐号或是专栏/书籍或是其它付费产品自动化地不断地转换着一批又一批的人,那怕他们早就停更了,但是收入还在不断,这才是真正的资产——你不用创作了,你的流量还在不断的有,因为有价值的内容好的产品自己会传播…….这是平台最害怕的人了,因为他们不会帮平台卖命,而平台反过来对他们产生依赖。

而且,还有一堆没有创造能力,但是有商业能力的人,他们会主动找来帮你运作你的产品……所以,搞流量只是低端玩家,高端玩家是创作成体系有价值的内容或产品,并打造自己的内容或创作的供应链。

什么是长期内容或是产品

说白了,你要学会分析用户的心理。一定是能帮用户成长或是解决用户什么问题的东西。很多很不错的书籍或内容其实都有如下的特征:

一 你什么时候来看都是不会过时的,很快过时的东西都是没有意义的

一 人能从中得到成长的,比如:打开认识的,,获得启发的,获得知识和技能的,找到目标和方向以及路径的……等

一 解決人的问题的,比如:减轻压力,克服问题(如:加班、时间管理、沟难.),答疑解惑的(如:宗教).

一 让人感到美好和轻松的,比如:娱乐,解压,谈资.

……在内容的组织上是有很多吸引人的套路或“最佳实践”,比如:颠覆类、金句类、励志类、共情类、生动有趣类、等等,不三列举了.

对他的观点我深感同意,所以摘抄于此。

这些讨论让我想起头些日子一个已经写公众号7年的朋友小A,他几乎每年都在问我一个问题,怎么成为一个自媒体大V。我见招拆招的给过他很多次建议,如何蹭热点,如何提高立意,如何起标题,如何提高自己的认知水平,等等。

然而7年过去了,公众号的红利越来越少,他还在问我该怎么做。是不是没有机会了?

其实,并不是,之前半年前有个小友问我该怎么写。我给了一些建议。今天粉丝虽然没涨多少,但是写出了不少的爆款文章,阅读量过4-5万的文章很多篇。所以说,虽然比以前难写,但并不是没有路径。

最近小A又问我。我直接给他截了几张图片。

互联网老怪,和菜头在公众号,写了1647篇原创。

数据库专家,创业者,自媒体专家,我的好朋友大辉写了1303篇。

年轻的Stormzhang也有912篇原创了。

不管你的天赋如何,如果你发现在行业中比你聪明的人都比你还努力,你该怎么办?我觉得只能踏下心来,好好的做自己。

我不算一个长期主义的长期信徒,我经常在长期主义和机会主义之间摇摆。然而,我20年的职场生涯,30多年写程序的生涯,以及20多年的写作生涯里面,我发现给我带来长期好处的,永远都是我坚持长期主义的那短短的时间。

我从2002年开始写Blog,很长一段时间里,写作对我并没有太大的经济上的好处。但是我坚持了20年,写作给我带来了无数的好处,声望、机会、朋友、等等。

当微信公众号这样更好变现的平台出现的时候,我淡忘了Blog。当油管、抖音这些更好变现的平台出现的时候,我又开始眼神游移。

然而,那天的讨论里,左耳朵耗子分享了一些他的Blog的数据,他的Coolshell,他最早的文章早到2004年,至今有700多篇深入的技术讨论,每个月都有数百万的PV。我大概帮他算了算如果只是加个Adsense广告,一个月的广告费也有1-2万美金的广告费。

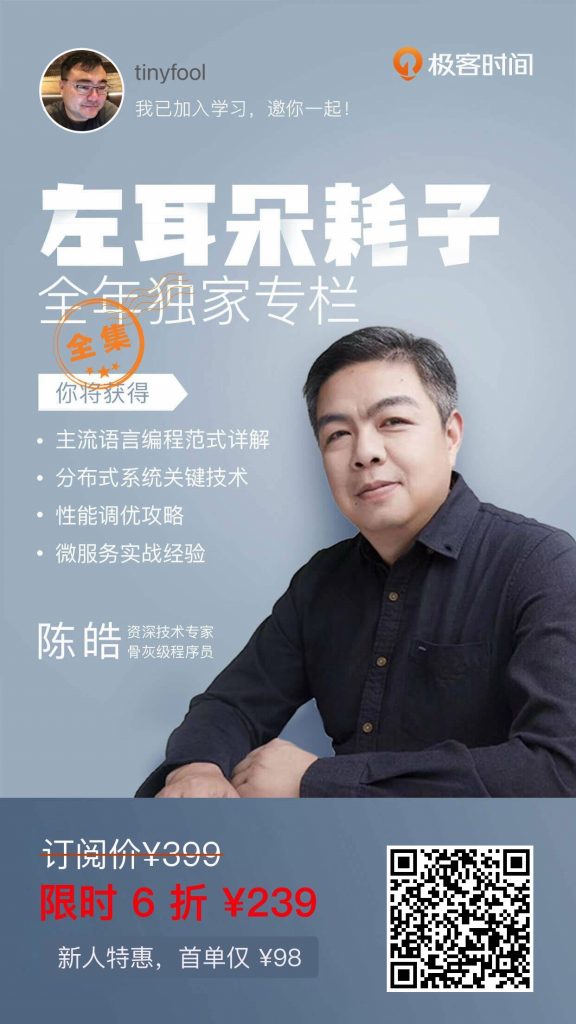

然而这笔广告费他也许没那么在乎,不仅他的创业收益颇丰,他多年的技术积累在极客时间上的课程也给他带来很多的收益。如下,

我有些机会主义,写了20年Blog,我换过无数次名字,换过无数次平台,换过无数次地址。我最近的Blog是 https://codechina.org/ 这个地址。我把我能找到的我曾经写过的文章,都收集在这个Blog了。还包括有些在这个公众号,无法发布的文章。最近就有这么一篇,我写的很好的文章可能无法发布,于是我就发布到了我的Blog去了。内容很好,也有价值,于是被Google Discover服务推荐了。现在这篇文章的PV已经马上就要达到10万了,广告收益也超过250美金了。

这篇文章,写的时候其实很辛苦,搜索了一堆的资料,做了很多的分析。现在看起来并不浪费,其实历史上,我认真写的很多文章反响都比较好。但是,要长期输出这样的内容,就需要坚持长期主义,不计较一时得失,才能做到。

很多人单看一篇文章,哪怕是我这篇Blog上难得的10万+,他会觉得这点收益其实也没什么。其实不然。这只是我们计算文章刚发出去几天的结果。而真正的长期收益,资产化收益,是需要长期才能体现的。

比如,我写这个公众号,2015年,写了10多万字,300来篇。有人说单看你一篇文章的打赏虽然高,但是也没有多少钱啊。但是其实帐不是这么算的。比如,第二年我的全部稿子就结集出了一本书《技巧》,印了3万册。

今年,《技巧》的第二版已经在策划和编辑之中了。这些好处和后续的故事,都是我开始写第一行字的时候,不能想象的,也无法预测的。

现在是凌晨1点钟,我刚洗完澡,正在晾干自己,所以可以写篇文章。今天一早又要做核酸。

日本著名作家大前研一在2015年,曾经写了一本《低欲望社会》。

如果你有心的话,你会发现最近20年日本作家,日本社会的很多概念,不断地被输出到我国。宅、啃老、低欲望,等等概念都是从日本输出过来的。一方面的原因是日本的动漫、电视剧产业非常兴盛,有大量的娱乐内容被大陆的年轻人喜闻乐见。

另外一个方面,你认真的思考会发现,中国和日本在文化上有很大的亲缘性,都被叫做东亚儒家文化圈。而日本在某些方面比中国的古风还盛一些。同时日本经济起飞早于我们20年,在我们还沉浸在文革的癫狂之时,日本就已经开始复苏并走向发达。

而近20年在人口压力下,各种因素下,日本走下经济神坛后发生了各种各样的思潮和现象。我们仔细观察的话,我们的发展跟日本也有非常大的相似之处。

在第7次人口普查之前,我就有文章和言论认为中国的人口增长将步日本的后尘。但是大多数人是不相信的,一方面很多人盲目自信于我们的制度优势,认为只要政府想抓人口一定可以上去。另外一个方面,很多人对真实的人口数据一直没有感觉。

而到了今天,大多数已经相信人口减少的大势是不可阻挡的。这时候,我们再去观察日本的现象就有了更多的信心和依据。

而低欲望社会,在中国其实也早就开始出现。

只不过我们叫的名字并不相同。我们叫做躺平,我们叫做佛系,我们叫做我们是最后一代。躺平是奋斗上的低欲望,佛系是消费上的低欲望,最后一代是繁殖上的低欲望。

原因是综合的,一方面日本在进入低欲望社会之前,社会发达程度已经达到一定标准。欧洲的情况也差不多,福利也达到了一定程度。很多人会发现,经济高速增长期已经过去了,一夜暴富的难度也很大,积极努力和吃福利生活差异并不大。

另外就是在经济高度发达的时候,泡沫最高点,很多人都追求不动产,追求投资,在经济衰落的过程中,有些不动产甚至变成了负资产,让很多人负债一生。这也让很多现在的年轻人不想追求房产。发达国家的租住同权也造成很多人对购买房产不积极。

人类在生存压力最大的时候,往往选择多生,以求最大限度的增大延续基因的概率,而在温饱满足后对生孩子并不积极,而对教育和养育投入更大的成本。现在甚至出现了教育和养育成本严重不合理的偏高,而实际结果却不见得尽如人意。

我自己本身就一个低欲望生活的例子。

在30-40岁之间,我大概进行了两次创业,业务好的时候,收入很高。也开始大手大脚的花销。后来我创业失败后,经历过一段非常消沉的时间,经济压力也很大。所以我就开始反思我到底需要什么。真正反思以后,我发现我虽然对生活有一些要求,但是要求并不高。

这些反思让我决定回天津居住,准备未来去日本。

回到天津的1年多里,我又经历了几次严重的抑郁问题,有些是跟我自己的健康状态有关系,有些跟一时的情绪有关系,有些是被全国的防疫状况造成的。

总而言之,在这一年多里,我是非常躺平和低欲望的。

我没有去任何地方旅游,这是因为我很担心会被在旅游目的地隔离。但是我甚至很多时候,连小区和楼门都不出。一切物资都是外卖和快递。吃饭我也懒得做。

每天的生活就是躺平,早上起来选电视看,选视频看,然后吃瓜子,看电视,看视频,然后突然觉得是不是要做点什么的时候,已经晚上12点半了。困得不行去睡觉。每天周而复始。

钱花的倒是不多,除了外卖贵点,没啥别的开销。

但是进账更少,一些该要的应付帐款也懒得去催,反而是客户三天两头问我什么时候给他发票,好给我打钱。

其实,以我的能力这么浑浑噩噩的保持温饱非常不难。

这一年多,其实我也是这么渡过的,工作上躺平,有广告就接,有时候干脆懒得谈。文章没怎么写,视频也没这么做。佛系对待一切,吃啥都一样,随便外卖一个可以吃饱的就好,连续几天吃炒饭,可以,没问题。

最近这一个月,我开始漫漫的反思自己,开始慢慢的日更。

开始恢复到一个比较正常的状态。

昨天我跟一个朋友聊天,聊起他的近况和我的一些近况。他已经登陆日本几个月了,一切都进行得不错。

而我大概可能还需要1-2年的准备时间。聊起我去日本准备做的很多事情,等等。

这让我反思这一年的低欲望生活。

其实,如果我不想去日本的话,我在中国低欲望一辈子并不难,我随便一个月写几篇文章,写点代码就可以衣食无忧。但是,我想做的事情并不如此。我想去日本定居,想死在日本。

那么我仍旧需要一次性拿出一大笔钱,也需要至少几年在一个高度积极的状态下生活工作扩张业务,这样才能保证在日本拿到长期的身份。

这就是低欲望生活的问题。

如果我已经彻底没有了想法我当然可以低欲望生活。在我60-70岁的时候低欲望生活没有问题,但是今天还不行。

躺平一时爽,但是你并不知道,你未来有什么理想,有什么目标需要达成。今天躺平了不饿死,在现代社会并不难。但是当你需要一笔钱买房、买车、移民、生孩子、做一笔大的投资,等等,就很难了。

我还是要摆脱低欲望生活状态。

不是为了这个社会,是为了自己,有更多的选择,和应对这些选择的准备。

虽然IT行业里面盛行996,其实并不是加班最狠的行业。我朋友待过几家广告公司,其中一家几乎每天都要12点以后到家。而另外一家更有名的的日本广告公司则更夸张,她在哪里的时候,经常需要2-3点才到家,有时候干脆是凌晨5点以后才到家。

虽然加班那么严重,但是我和她聊过,我们都认为其实并不是现在的工作真的需要那么忙。拿那家每天12点以后到家的广告公司来说,其实每天上午都很悠闲,下午也并不忙。但是甲方经常在下午下班前提出一些修改意见,而她们的领导往往十分重视,要求连夜做好,第二天上班后第一时间发给甲方。所以,他们经常是从快下班才开始忙的。

那家日本公司也是如此。她的顶头上司是一个女强人,是一个精力充沛的领导。从来没有在下午2点前到过公司,但是她上午起的很早,不是一早就去客户的公司开会,就是中午在陪客户吃饭。下午到了公司才开始布置客户的最高指示,然后盯着他们一稿一稿的去做,经常通宵才能做好。可是这位女强人到达公司之前呢?其实并无太多事情可做,基本上你想做啥就做点啥吧。

这其实某种程度上是因为一次次工业和技术革命的功劳,今天人类并没有那么辛苦就可以吃饱穿暖。当然精神压力可能是越来越大了。

所以,一边很多人觉得自己越来越忙,而忙的不知道在做什么。

最近有个朋友问道,天净沙秋思里面那句“古道西风瘦马”是不是扬州瘦马。

我回复说,

当然不是,首先是诗词的气氛,境界,跟扬州瘦马不是一个味道。另外,马致远是元代人,而扬州养瘦马是明清时期才流行起来的。

看小说,看历史书的时候,我们会发现历史的发展进程往往是有决定性时刻的。

很多时候,我们一生中会面临无数的选择,怎么选择,往往是最常见的问题。昨天我写的文章《如何应对内卷,做一个更好的自己》,其实讲了面对内卷的策略,今天我们聊聊面对选择的策略应该是什么。

简单的说,就是今天的标题,最好的选择是不做选择,重剑无锋,大巧不工。但是这个标题听起来像是无用的正确的废话,其实不然,我细细的给你们分析一下。

职业生涯的选择

我小时候其实不太有主意,就是那种乖乖的听话的学霸。我母亲对我的教育比较严,我很少有自己的主张,一切都是在完成她的期待。那就是考上一个大学。

这当然也跟见识短浅有关系。我从小生长在一个大院环境下,甚至跟天津、塘沽本地人都很隔绝。我们经常说国企大院是一个小社会,其实也不然,国企大院是一个非常封闭,且比外面的世界简单的多了的小社会。

我在上大学之前,对社会的理解几乎是0。生活中的所有大人,邻居,本质上都是父母的同事,整个环境关系简单和温情脉脉,甚至可以说几乎很难遇到陌生人。

我父母的学历都不高。这也意味着他们在我大学毕业以后基本上已经无法指挥我的人生选择了。因为这对他们来说也是陌生的问题。对他们老说,考上大学已经是对我的终极期望。他们唯一想象得到的是我最好大学毕业顺利回到我家所在的大国企,变成我爸一个小同事。

其实这是我大多数同学的轨迹。

然而大学让我心生反骨,父母不在身边,我有了很多的自己的主张。我对我所在的机械专业开始毫无兴趣,任何专业课,甚至数学物理都对我不再有兴趣。我只想把所有的时间都放在钻研编程上。因为那时候,我最醉心的就是编程。我相信计算机是这个世界的未来和全部解决方案。

大学毕业后,我在家里待了三个月。不回我们的大国企是我唯一知道的事情,我觉得我回去以后就会变成父母那样的大企业里面的一颗螺丝钉,虽然一生温饱应该无忧,但是却也没有任何挑战和希望。

但是,我也没有任何方向。很多人问我毕业以后开如何选择自己的职业生涯。我不知道。我一点方向感都没有。我还是天天写程序,上网,试图找到目标和方向感。

直到有一天我的母亲时隔多年拿起了棍子,说,你大学都毕业了,就算不回单位。也不能在家里吃闲饭啊,赶快给我滚。

于是我就参加了生平第一次的天津本地的线下招聘会,投了一份简历就去做了一家公司的网管兼程序员。

可以说我的一份工作,毫无选择可言就是投了一份简历,我连第二家摊位都去没去看。

但是这20年下来,我并不觉得我第一次选的公司选错了。不是说这家公司有多好。而是在进入这个行业之前,谈选择并无意义。大概率我找一家更好的公司,我的人生轨迹变化也不会太大。

第一家公司对我的人生价值仅仅是入行,让我从一个学生, 变成了一个职场中人。让我开始慢慢理解我们的行业是什么样子的行业,行业中的水平是如何。

所以,两年半后,我就换了一家公司,也到了北京,也让我的薪水翻了一倍。

这并不是选择的力量。而是在信息不足的时候,与其思考如何选择,不如直接开干,慢慢积累信息,然后再去选择,也不迟。

如果你还没毕业,可以更多的参加实习,更多的进入真实的职场去历练。那点实习工资,那可以在简历上写的几笔,并没那么重要,更重要的是,你可以开始了解行业了,了解你的目标应该怎么定,你的价值应该怎么评估。

这世界的未来会怎么样?我应该如何选择未来的路

在我刚进入职场的时候,这就已经是一个很难很难的题目了。更何况现在。俄乌战争的走向会如何?世界经济会怎么发展?疫情何时可以结束?未来我们小区会不会被封?这些问题都是我们很难回答的问题。

一种思路是我们研究一切变量,选择如何去适应世界的方法。

比如,遇到老虎我们应该怎么办?遇到狮子我们该怎么办?

但是这些问题很难回答,遇到老虎,哨棍够不够?练成武松这样的绝技可以么?万一打死了老虎要不要坐牢。

太难解决了。

世界会如何发展,行业怎么变化,某公司明年会不会裁员?我们无从判断,也无法去应对。该怎么办?

其实很多时候是问错了问题。

就像昨天我写的那篇文章聊内卷一样。

如果你面对每天比你晚下班一小时的同事,你想跟他竞争,你干脆也晚一小时下班。但是你可能很快会发现他又晚了一个小时。你们这么竞争有完么?而且就算你赢了又能怎么样?

我在某公司工作的时候,就经常收到同事小A的排挤。他跟领导关系好,事情做得一般,但是很被看重。我也不太会待人接物,有时候说话很直接,就得罪了他。领导对我也有看法,那时候,我还年轻,还比较愣头愣脑。也比较羞涩,跟人交往的时候不够开放,有时候也显得不够礼貌。

于是我就经常被排挤。但是我从来不在乎,该做的工作继续做。该玩继续玩。该业余学习新东西就继续学习。有关系好的同事就问我,你怎么不知道跟小A和领导搞好关系呢?这样在公司里面可以混得更好啊。

我说我不在乎。他非常不解。

几个月后,我找到了一个新工作,公司更大,产品更有意思,职位也高了一截。薪水比原来的领导还高。这个时候,我那个同事终于理解了。

我说,这个池子本来就不够我施展,与其去跟他们搞好关系委曲求全,还不如该干啥干啥。不浪费那个时间和精力。

很多问题也是如此。

你担心的是遇到老虎如何应对。但是其实你在职场中遇到的问题往往是你们一堆人遇到了老虎,你应该如何应对。答案是买双好跑鞋,或者早就练好跑步。不是那个落在最后的人就对了。

你天天担心经济形势不好,公司裁员。但是这是我们普通人能左右的么?我们能做的是什么?是如果公司裁员了30%的绩效排在后面的人,而我从来绩效都在前10%,凭什么裁我?

甚至是就算公司瞎了眼睛,裁掉了我,我是行业里面的佼佼者,自然有各种机会,怕什么?

09年的时候,我和朋友正在创业,我们准备拿A轮投资。这时候美国次贷危机的后果影响到了中国。我们到处都找不到投资,于是宣布创业失败。

我在家里闷了一个月,不知道自己该去干什么。

然后,突然我在腾讯的师兄来北京,我们吃了顿饭。聊了聊天,他发现我是当时少有的可以写iOS的程序员,而且当时已经做了有道词典的iOS版本,那是当时经常排在下载榜第一第二的App。

他就邀请我去腾讯,大概率可以负责一个大产品的iOS版的研发。

我本来正在迷惘,就跟着去腾讯参观了一次。

还没想好去不去,这时候,我的创业伙伴告诉我,他已经入职了盛大。盛大当时正好做了盛大创新院,急需各种技术专家。希望我去上海参观一下谈一谈。

后来,我选了盛大。这次创业失败后,在家里才待了一个月,连简历都还没准备。就被迫在两家当时最大的公司做了选择,入了职。

原因很简单,我在创业的时候,还不断地研究新的技术,iOS开发我是完全自学的。我没有说准备选择下一份工作要做iOS。我只是想学更多好玩的东西而已。然而莫名其妙就站在了一个被人争抢的地位上。

所以,世界怎么发展,自有他的路径,我们无法左右。我们并不是靠选择,而是靠准备,所以无需想太多。因为天生我材必有用,前提是准备,是材,并不是洞悉天机,知道一切最正确的选择是什么。

学什么?看什么书怎么选?

一段时间,经常有人问我该学什么?Java还是OC,前段还是后端,Python还是C++,等等等等。

我是怎么选的。我不选。我大概会10多种语言。

我大学时候最喜欢VB、Delphi还有Borland C++ builder。毕业后,用Borland C++ builder写过几年程序,到了某公司后,我学着用VC做Com组件,做浏览器插件。我和朋友业余做了一个项目,我用VC做Outlook插件,用Python做MSN聊天机器人。再后来,我用Java写搜索服务器。有了iOS我用OC和Swift写App。我为了做自己的App的安卓版,还学了Kotlin做了安卓版。我自己的个人网站用过Ruby和PHP。这还不包括一些临时小项目里面用的各种语言。

我没选过,要做的事情,项目需要用什么语言我就学什么语言。

首先第一个没啥可选的,所有的语言本质都是一样的。就算谈到细节,无非就是静态、动态、编译、解释、是否面对对象,等等。没啥复杂的,会一个就应该能举一反三的学会其他的。

就像经常有人问我,Tiny老师我要学PHP,我该怎么选书?

遇到这个问题,我也不选择。

我喜欢做的方法是跑到书店,找到PHP类目,一次性买10本,由浅入深,21天入门,深入浅出,都无所谓,一起买回来,互相对照着看。

寻找哪一本书更好,简直是太浪费时间了,还不如多买几本多看几本。

有人经常会问值不值。

我说,我学会了一门语言,换了一家公司,薪水翻了一倍。为了学会这门语言,我花了10*100块钱去买书。你说值么?

有人问,那么学这门语言要花三个月值不值?

我学得快一般一周就可以干活了。但是三个月当然也很值得。因为学一门语言花了三个月,然后薪水翻倍,两个月就挣了原来四个月的钱,你说值得不值得。

需要选择么?不需要。