半个月前,侠少老师说,最近出了本好书,给你一个样书,帮我们简单写个序吧。于是我就收到了《安卓传奇》这本书的样书,两天我就看完了,很激动。

半个月前,侠少老师说,最近出了本好书,给你一个样书,帮我们简单写个序吧。于是我就收到了《安卓传奇》这本书的样书,两天我就看完了,很激动。

6月份的时候,我3D打印了一个狮身人面像。真是很漂亮。

这个造型基本上是真实的狮身人面像的一个还不错的复原。

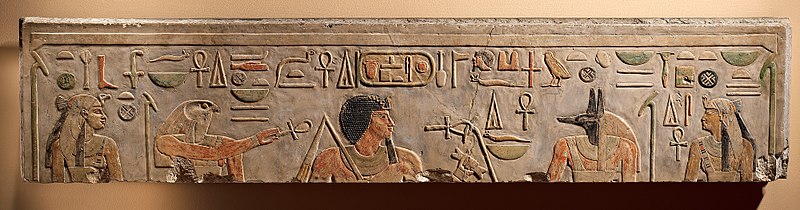

然而这个造型其实并不是狮身人面像刚刚造出来的样子。其实埃及人很喜欢五颜六色的东西,埃及壁画非常漂亮,甚至上面的圣书体象形文字很多都是彩色的。

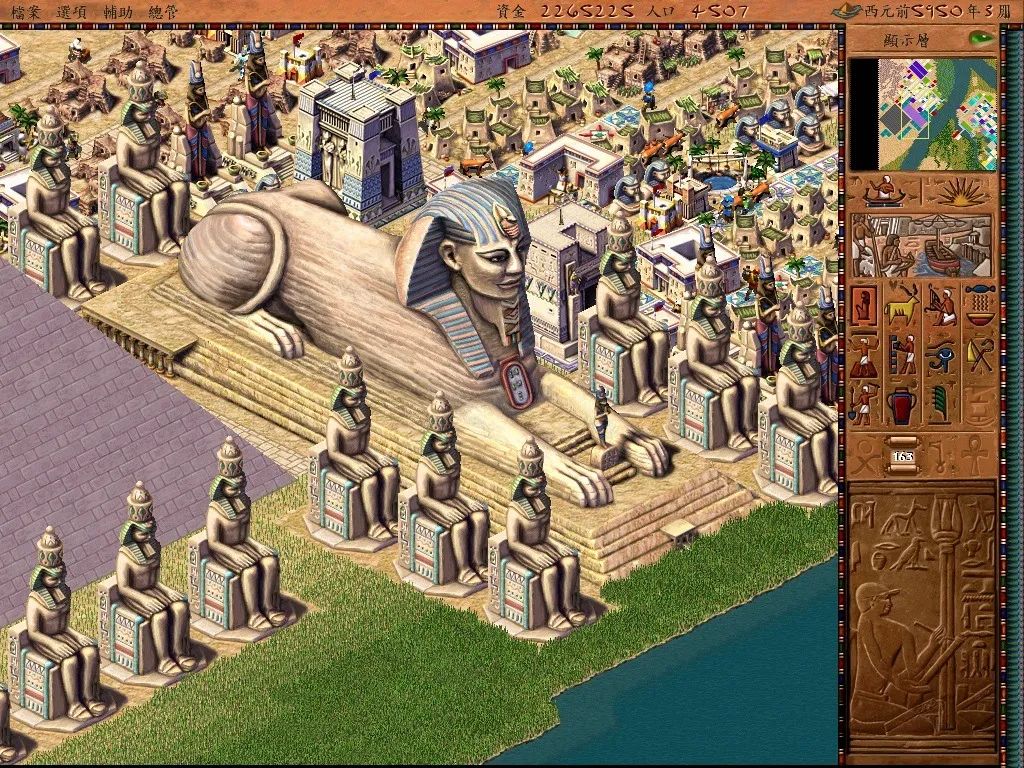

其实真正的埃及更像有些游戏画面表现的那样是一个金碧辉煌光彩夺目的时代。

所以,我昨天买了一堆水性笔以后,我突然想起来,给这个3d打印的狮身人面像涂涂色吧。

先涂了个头

已经看起来很好玩了。

然后,我又仔细的把整个狮身人面像都涂上了颜色。

看上去舒服极了。

最近在抖音看到很多文案都在夸老三国,或者其他一些国内老古装片里面的场景做得好。我就举了一个例子,我说战国电视剧里面青铜器应该是金光闪闪的,而不应该是带着绿色的铜锈,乌绰绰的样子,结果捅了马蜂窝。一堆人骂我不学无术,还说青铜不是绿色的怎么叫做青铜。

这又引发了我的槽点。其实我们的教育讲的不够清楚,我们的很多博物馆文博推广的也不够。

青铜在古代叫做金或者吉金。事实上,在古人刚刚铸造好的时候,青铜是金光闪闪的,非常漂亮的。

事实上也有少部分青铜器,因为保存环境的特殊,经过千百年的埋藏,岁月的洗礼,还保持着原色。

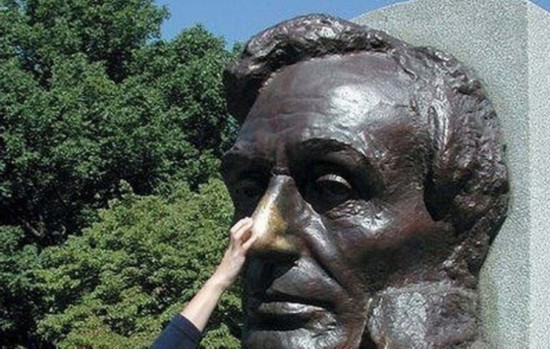

青铜器这个叫法,其实是因为这些青铜铸造的器具在地下千百年被腐蚀以后,表面有厚厚的绿色的铜锈而来的。事实上,谁也不可能喜欢在生活中使用充满铜锈的物品。即使是现代的一些铜雕塑,表面上已经做了锈蚀处理,如果经常游人去摸,经常被摸的部分也是金光闪闪的。

古代的青铜器很多都是周天子赏赐的,也是诸侯和官员的爱物,铸造出来金光灿灿,平时用去来时常抚摸,怎么可能会有铜锈呢。真的有一些保存的不好,有了铜锈也会安排人去打磨干净的。

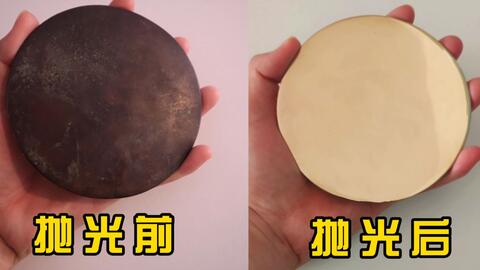

现在很多人已经知道了古代的铜镜,也不像很多电视剧表现的那样。

其实,古代的铜镜使用的时候,都是经过打磨抛光的,当然没有现在的镜子那么亮,但是也是可以清晰的照出人的样子的。

因为铜镜对光滑的要求很高,所以,还专门有磨镜的的匠人,就跟现在还存在的磨剪子锵菜刀那帮人一样(现在也很少了)。

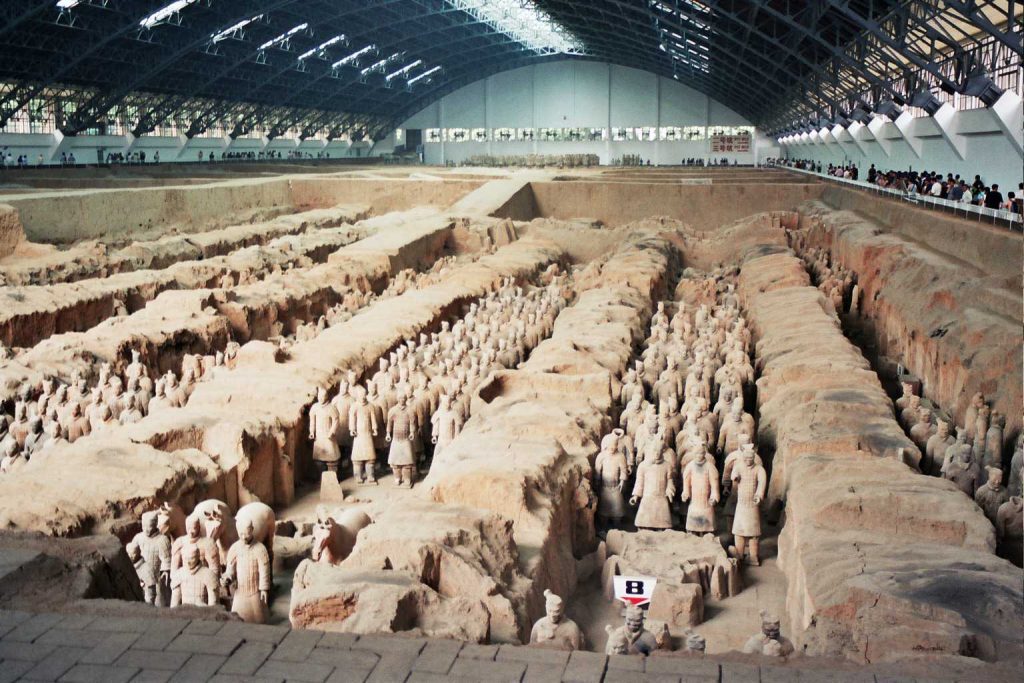

大多数人心目中的兵马俑,都是下图这样,土灰土灰的。

然而,这其实也不是兵马俑的本色。兵马俑制造好后,都精心的上了颜色。刚出土的兵马俑的表面还明显残留了鲜艳的颜色。

然而这些颜色在出土后,几分钟后就会氧化消失。在过去的挖掘的时候,也没有很好的手段去记录和保护这些颜色,所以大多数人看到的都是完全褪色的兵马俑。

其实兵马俑用的很多颜料是矿物颜料,他们可以坚持几千年不掉色,但是在烧造好后,表面先涂了一层漆,然后再绘制色彩。兵马俑出土后,湿度环境变化,造成这层漆迅速脱水,快速龟裂、起翘、脱落,所以,颜料也跟着脱落了,所以,颜色就彻底掉了。(5)

现在如何保持彩色的兵马俑保持原色,一直是文保单位、考古单位的研究课题。现在已经有了一些方法,所以我们也可以看到一些彩色的兵马俑的展览,但是相对以前挖掘的已经掉色的兵马俑的数量还很少而已。(6)

注:

1、战国时期青铜器。上世纪70年代,村民在淘河时发现。可能是因为长期保存在水中,所以没有绿锈。(https://www.zhihu.com/question/374586897)

2、http://www.xsjzw.com/NewsDetail/1210400.html

3、https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6%E5%A7%8B%E7%9A%87%E5%85%B5%E9%A9%AC%E4%BF%91

4、https://page.om.qq.com/page/OmP438cbBJhizECOTahaeWAw0

对于很多人来说,做一件事情不难,但是开头很难。古语有云,万事开头难。

我以前写文章讲,当年很多人咨询我做 iOS 好不好做,结果我发现其中不少人咨询了几年,仍旧没有开始写第一行代码。同时也有一些人几年后,已经成长成了行业里面的佼佼者,不折不扣的领域专家。

比较这些人的学历背景、聪明程度、甚至性格,都很难分清这两种人。

初一我就开始在学习机上面写代码,那时候写的是某种弱化的BASIC。我当时理论上知道计算机和编程可以做世界上的一切,但是其实那时候计算机跟普通人离得太远太远。

大学毕业,我就算入行了软件行业,后来也算入行了互联网行业,有幸在互联网行业在中国最繁盛的时候,移动互联网在中国最繁盛的时候,我都是一个程序员。

但是也有苦闷的地方。我不知道怎么单枪匹马改变世界。所以,我们一步步地学习知识,学习语言,学习技能。然后开始学习协同,学习管理,学习怎么创业,怎么销售,怎么追款。

但是,其实也没怎么改变世界。

有的时候会很苦闷,因为追求高的薪水,就要去一家正在冉冉升起的企业,但是经常会发现,企业想做的,老板想做的,跟我们自己想做的并不一定兼容。

哪怕我自己创业了,也不一定兼容,作为老板的我,和作为一个程序员的我,也不见得兼容。

慢慢地,你受了伤,你发现自己并不是全能的,万能的,甚至不是可以掌控自己的人。

记得这个广告么?

有时候我就是这个感觉,我热爱编程,但是也许编程在某一个历史阶段跟我热爱的编程不一样,但是我还热爱它。

但是,我也有半年多没写程序了。太复杂了,回报太慢了,有时候,我会觉得,我们真的有能力改变世界么?

还是我们把世界搞得更糟了?

所幸,我现在不需要写程序养活自己,不需要为别的大公司打工来养活自己。也许是重新思考这个问题的时候了。

我想做一个码农。

就像一个农民一样,种多大的地,搞多大的收成,编程语言就是我的锄头、犁铧和镐。

看天吃饭,关心粮食和蔬菜,关心天气和心情。

至少在我看来,写文章和写代码应该是可以写到90岁的。

最近塘沽的疫情又复杂了,好像已经连着5-6天大筛了。

我每天早晨的习惯是8点半起床,然后经过洗脸刷牙上厕所,磨蹭,喝点咖啡,听点节目,才会真正的有精神,苏醒过来,往往已经是9点半到10点了。

而大筛往往是6点到9点,于是这彻底摧毁了我最近的睡眠。

而且因为有大筛的事情在心里,晚上也睡不着,怕第二天闹钟叫不醒自己。这加剧了这种情况。所幸昨天晚上好好睡了一觉,今天感觉好多了。

今天看了冯大辉的新文章《斯托克代尔悖论》,写的很不错。主角可以在最艰难的环境下存活下来,因为他相信“我从不失去信心,我非但坚信我会走出战俘营,并且将迎来胜利。”,而他认为大多数没有能幸存下来的人,因为,“那些乐观主义者。他们当中有人曾说,「我们在圣诞节前就能离开战俘营了。」但等圣诞节过了后,他们又说,「我们在复活节前一定会被释放。」复活节都过了,感恩节又要来了,接下来又是圣诞节。他们最终在绝望中死去。”

只有勇敢的人才能克服所有的困难,而不够勇敢的人喜欢用各种假的好消息来鼓励自己。一时间,这样的假的好消息是很有意义的,可以让你积极向上,可以让你战胜困难。但是这样的假的好消息,总是会被证伪的,然后,你就绝望了。所以,好的作用有多大,它坏的作用就有多可怕。

所以,一开始我们就不要欺骗自己,困难总是困难,怎么骗自己,困难还是困难。

但是也不要失去信心。

要内心平静的面对。

相信自己,也要相信未来。

前两天,我和朋友搞了两次关于如何做自媒体的线上聊天。运气不错,大V云集,讲述了很多技巧和经历,很让人振奋也让人发人深省。

我的好友左耳朵耗子老师后来也参与了进来,聊了聊他对蹭热点和创作长期有价值内容之间的取舍。

事后,他还写了一个不短的思考笔记,很让人有收获:

自媒体的思考

失眠,在Twitter 上参加了Twitter 上的一个关于自媒体的一场讨论,讲了一些零碎的观点,记录一下

有两个原则

1) 自媒体经营的不是流量,而是内容。流量从来都是来自于好的内容,不要舍本逐末,好的内容,有价值的内容永远都是稀缺的东西,有了内容才不会被平台绑架,相反还可以反向控制平台(不让平台使用你的内容),好的内容会不仅仅只是被转发,还会被转载,被别人引用,索引,借用,而且还会不段的被别人提起,就像一些论文一样,这些都都会让你得到大量的流量。所以,创作内容是头等大事,没有之一。

2)任何人都应该经营的是资产,而不是负债。对于资产的意思就是你要学会成体系成建制的组织你的内容,打造相关的产品或品牌,这些产品和品牌会让你有长期不断的“睡后收入”,而负债则不是,打工就是一种负债人生,他要你不断地工作,你不工作就没有了收入,所以是一种负债人生。所以,如果自媒体只是在蹭热点搞流量的话,本质是一种负债。因为热点很快会过去,马上就无人问津,还得要寻找下一个热点,所以,就只能天天蹭热点,哪天不蹭了,流量就没有了。本质上和打工没有什么差别。

蹭热点当然可以蹭,但是需要有一个后面的成体系的产品或是品牌来沉淀流量,守佳通过热点过来的流量,如果守不住了,你就只能天天去拉新,不要以为个人的粉丝数量或是 follower 就是流量的沉淀,这样想太表面了。因为,还是逃不脱需要不断创作的“负债人生”,所以,还是需要有一种产品或是一种品牌,成为你的代言人,在你不做任何更新的时候,还能有流量,这种东西还让别人主动地帮你推荐引流或宣传。

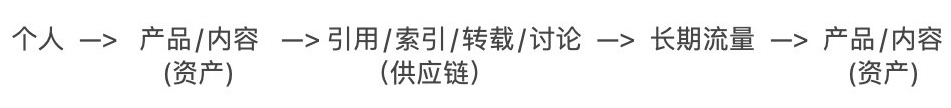

最好的不是推荐你,而是你的内容或产品,推荐你的资产,而不是你的个人。如果不是下面这个过程,那你做的事就是在用体力拼命

只要我们用心观察一下,我们就会发现,那些流量 up 主,就要拼命的拍视频,写作,蹭热点,他们也可以积累大量的粉丝,但是只要停更,马上流量就没有了,因为他们靠的是平台的推荐,平台最喜欢这类的人了。

而那些高端玩家,如:得到、xX读书会……他们的内容和产品早就放在那些,长期保质,流量通过会员帐号或是专栏/书籍或是其它付费产品自动化地不断地转换着一批又一批的人,那怕他们早就停更了,但是收入还在不断,这才是真正的资产——你不用创作了,你的流量还在不断的有,因为有价值的内容好的产品自己会传播…….这是平台最害怕的人了,因为他们不会帮平台卖命,而平台反过来对他们产生依赖。

而且,还有一堆没有创造能力,但是有商业能力的人,他们会主动找来帮你运作你的产品……所以,搞流量只是低端玩家,高端玩家是创作成体系有价值的内容或产品,并打造自己的内容或创作的供应链。

什么是长期内容或是产品

说白了,你要学会分析用户的心理。一定是能帮用户成长或是解决用户什么问题的东西。很多很不错的书籍或内容其实都有如下的特征:

一 你什么时候来看都是不会过时的,很快过时的东西都是没有意义的

一 人能从中得到成长的,比如:打开认识的,,获得启发的,获得知识和技能的,找到目标和方向以及路径的……等

一 解決人的问题的,比如:减轻压力,克服问题(如:加班、时间管理、沟难.),答疑解惑的(如:宗教).

一 让人感到美好和轻松的,比如:娱乐,解压,谈资.

……在内容的组织上是有很多吸引人的套路或“最佳实践”,比如:颠覆类、金句类、励志类、共情类、生动有趣类、等等,不三列举了.

对他的观点我深感同意,所以摘抄于此。

这些讨论让我想起头些日子一个已经写公众号7年的朋友小A,他几乎每年都在问我一个问题,怎么成为一个自媒体大V。我见招拆招的给过他很多次建议,如何蹭热点,如何提高立意,如何起标题,如何提高自己的认知水平,等等。

然而7年过去了,公众号的红利越来越少,他还在问我该怎么做。是不是没有机会了?

其实,并不是,之前半年前有个小友问我该怎么写。我给了一些建议。今天粉丝虽然没涨多少,但是写出了不少的爆款文章,阅读量过4-5万的文章很多篇。所以说,虽然比以前难写,但并不是没有路径。

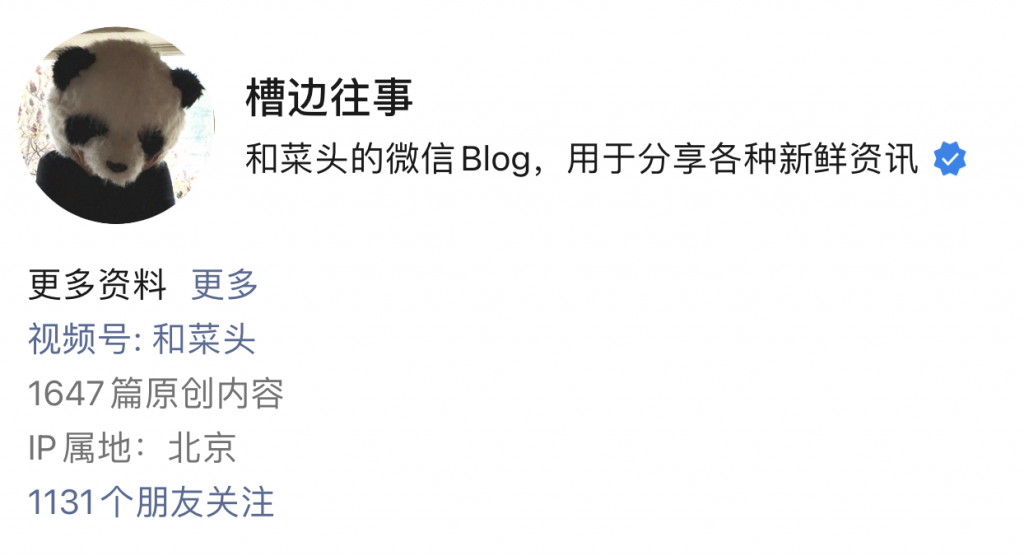

最近小A又问我。我直接给他截了几张图片。

互联网老怪,和菜头在公众号,写了1647篇原创。

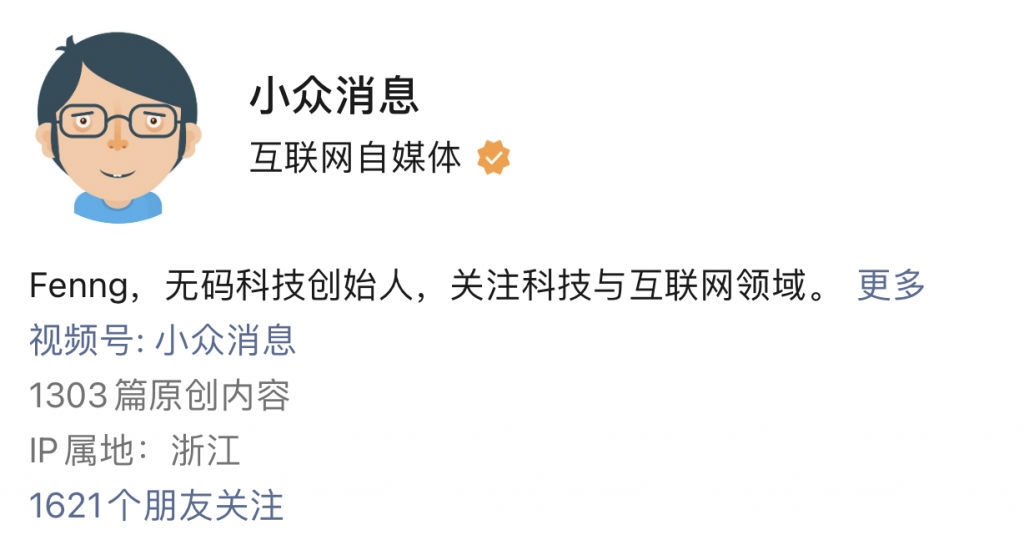

数据库专家,创业者,自媒体专家,我的好朋友大辉写了1303篇。

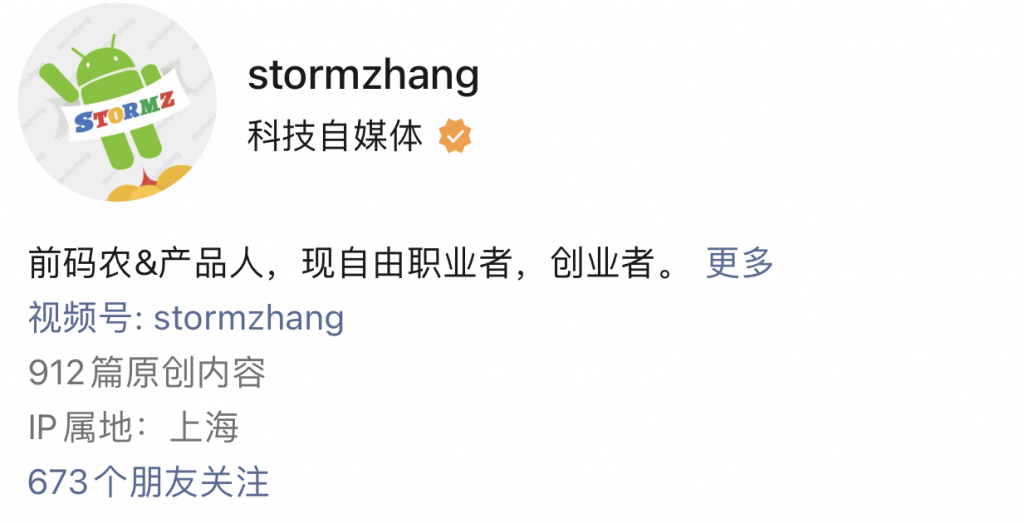

年轻的Stormzhang也有912篇原创了。

不管你的天赋如何,如果你发现在行业中比你聪明的人都比你还努力,你该怎么办?我觉得只能踏下心来,好好的做自己。

我不算一个长期主义的长期信徒,我经常在长期主义和机会主义之间摇摆。然而,我20年的职场生涯,30多年写程序的生涯,以及20多年的写作生涯里面,我发现给我带来长期好处的,永远都是我坚持长期主义的那短短的时间。

我从2002年开始写Blog,很长一段时间里,写作对我并没有太大的经济上的好处。但是我坚持了20年,写作给我带来了无数的好处,声望、机会、朋友、等等。

当微信公众号这样更好变现的平台出现的时候,我淡忘了Blog。当油管、抖音这些更好变现的平台出现的时候,我又开始眼神游移。

然而,那天的讨论里,左耳朵耗子分享了一些他的Blog的数据,他的Coolshell,他最早的文章早到2004年,至今有700多篇深入的技术讨论,每个月都有数百万的PV。我大概帮他算了算如果只是加个Adsense广告,一个月的广告费也有1-2万美金的广告费。

然而这笔广告费他也许没那么在乎,不仅他的创业收益颇丰,他多年的技术积累在极客时间上的课程也给他带来很多的收益。如下,

我有些机会主义,写了20年Blog,我换过无数次名字,换过无数次平台,换过无数次地址。我最近的Blog是 https://codechina.org/ 这个地址。我把我能找到的我曾经写过的文章,都收集在这个Blog了。还包括有些在这个公众号,无法发布的文章。最近就有这么一篇,我写的很好的文章可能无法发布,于是我就发布到了我的Blog去了。内容很好,也有价值,于是被Google Discover服务推荐了。现在这篇文章的PV已经马上就要达到10万了,广告收益也超过250美金了。

这篇文章,写的时候其实很辛苦,搜索了一堆的资料,做了很多的分析。现在看起来并不浪费,其实历史上,我认真写的很多文章反响都比较好。但是,要长期输出这样的内容,就需要坚持长期主义,不计较一时得失,才能做到。

很多人单看一篇文章,哪怕是我这篇Blog上难得的10万+,他会觉得这点收益其实也没什么。其实不然。这只是我们计算文章刚发出去几天的结果。而真正的长期收益,资产化收益,是需要长期才能体现的。

比如,我写这个公众号,2015年,写了10多万字,300来篇。有人说单看你一篇文章的打赏虽然高,但是也没有多少钱啊。但是其实帐不是这么算的。比如,第二年我的全部稿子就结集出了一本书《技巧》,印了3万册。

今年,《技巧》的第二版已经在策划和编辑之中了。这些好处和后续的故事,都是我开始写第一行字的时候,不能想象的,也无法预测的。

现在是凌晨1点钟,我刚洗完澡,正在晾干自己,所以可以写篇文章。今天一早又要做核酸。

最近刚刚上任的瑞典新首相克里斯特松,最近因为一则新闻频繁的登上中国的媒体和社交网络的版面。

原来他多年以前就收养了三个来自中国的弃婴,现在他的这三个养女都长大了出落得亭亭玉立,落落大方。

最近我在推特上看到有人聊起巴黎的共享洗衣房,

虽然他字里行间的意思是鄙视觉得这种自助洗衣房是比较不卫生的。但是从实际出发,我觉得这倒是暴露了他对卫生的误解和对消费能力的误解。

事实上,中国不是找不到这种洗衣房了,而是从来就没流行起这种洗衣房。这种带烘干机的洗衣房在中国很少见,但是在发达国家比比皆是。

拿美国为例,美国的生活方式大概分为两种,住在郊区半郊区的独立屋和住在城市里面的公寓。独立屋的屋主一般很少使用自助洗衣房,因为家里往往摆的下跟自助洗衣房一样大小的专业洗衣烘干设备。而且,在独立屋外晾晒衣服,往往是不被允许的。而住在公寓的人,很多家里最多有比较小型的洗衣机,经常需要使用自助洗衣房之类的服务。

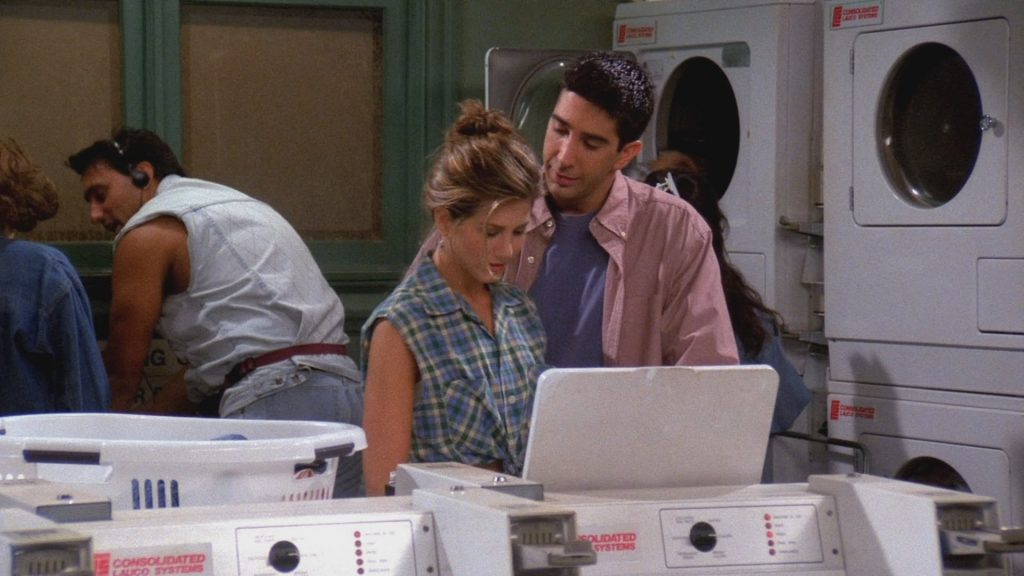

举个最简单的例子,拿美剧《生活大爆炸》为例,Penny和Sheldon、Leonard的很多对手戏就发生在公寓地下室的自助洗衣房里。

基本上,如果是剧情发生在城市里面的美剧,你都很少看不到洗衣房的身影,不管主人公有多富,或者生活方式多么新潮,共享洗衣房都是他们的选择。

老友记洗衣房场景

2 broke girls的洗衣房场景

除非他富到另外一个程度,比如他的干洗全是助理去送去取回,他自己不做的那种。

国内的高消费群体已经习惯了干洗的概念,因为有些高档的服装、鞋不干洗自己是很难打理的,但是整体来说对自助洗衣的概念接受度跟外国还是不能比的。

很多人从观念上觉得自助洗衣是更不卫生的。其实首先洗衣机和烘干机都有高温消毒的功能,也有各种消毒液,卫生程度是完全没问题的。

2010年,奥巴马曾经有一个讲话在国内引起了轩然大波,原文是

如果超过十亿的中国居民也像澳大利亚人、美国人现在这样生活,那么我们所有人都将陷入十分悲惨的境地,因为那是这个星球所无法承受的。(If over a billion Chinese citizens have the same living patterns as Australians and Americans do right now, then all of us are in for a very miserable time. The planet just can’t sustain it.)

很多中国人和媒体的反应是不满和气愤。有网友在海外某论坛说:“美国的发展已在全球各地掠夺了大量的资源,现在对中国的发展妄加指责,如果要让地球人过上好日子,美国人最好自己先去过低消费的日子。”(1)

其实这句话,你也可以理解为,中国目前的生活方式和消费水平远不如美国和澳大利亚人。奥巴马的视角更多是在能耗和碳排的角度。这是很多中国人确实不够了解的一个方面。

一个典型的美国家庭的耗电是远远大于一个中国家庭的。其中烘干机就是一个大头。

在中国人看来,我们不用街面上的自助烘干机,甚至我们很有钱,家里购置多台洗衣机,专门给孩子买一个小洗衣机。这样我们的生活方式是更卫生的。其实不然,很多专门的小洗衣机缺乏大洗衣机的专业的洗涤模式,比如加热消毒等等,反而是更不卫生的。这是一个卫生观念的差异。

但是这更是消费观念的差异,或者说白点是消费能力的差异。

据统计日本人去洗衣店洗衣服的成本是在家里洗衣服的成本的40倍,但是仍旧越来越多的人去自助洗衣店洗衣服。

在中国,装修必须留出洗衣机空间,还有晾晒空间。但是在欧美一般是没有在室内和阳台晾晒的习惯的,一律烘干。日本很多家庭还有阳台晾晒的空间,但是也越来越多的依靠烘干。

烘干是一个更加耗能的做法,我们今天不谈环保,只谈消费理念和消费能力的问题的时候。我们会发现乐意付出烘干的电费或者去自助洗衣店的费用的群体,他消费力是更高的。目前中国也开始出现一些自助洗衣店,但是往往出现在外国人比较多的,或者高端的小区周边。

中国人更喜欢晾晒和自己家里面洗,其实倒不是为了节能,而是为了省钱。殊不知,生活品质的追求和观念是需要升级的。比如在北上房子价格昂贵,但是不管装修多么豪华,都需要把阳台包起来。但是即使包起来阳台也没有什么品质上的使用需求,因为往往都用来晒了衣服。

很多人理解不了洗衣机和烘干机的价值的另外一个方面是不理解,如果可以像自助洗衣这么方便,其实卫生整体条件可以大幅提升。比如中国人家里的洗衣机很少可以洗大被子、大毛毯、甚至地毯、窗帘之类的。或者可以洗,但是这些大件一旦晾晒,几天都没办法洗衣服,因为把晾晒空间完全占据了。所以,很多时候在中国家庭这些大件的清洗和替换都是很长周期。

然而如果你用自助洗衣房,一般都是工业级洗衣机烘干机,多大的东西都扔得进去。烘干需要的时间也都差不多。你往往可以在一天内完成这些大件的清洗。那么这些大件就可以非常频繁的替换了。(我们今天不谈环保和节能,哈哈)

这就是你看到很多西方国家的生活品质看起来更高的原因,背后的真相就是奥巴马说的耗能。

你当然也可以说,为什么我们需要像他们那么耗能。其实你也可以用另外一个角度去发问,如果我们的生活品质不提升,我们怎么拉动内需?

在20-30年前,中国人曾经自豪我们是一个自行车王国,说西方那种人人都保有私家车的生活方式是不节能环保的。说是这么说,这20-30年,随着人们的生活水平提升,中国的私家车保有量是不断的提升的。

洗碗机是另外一个例子。

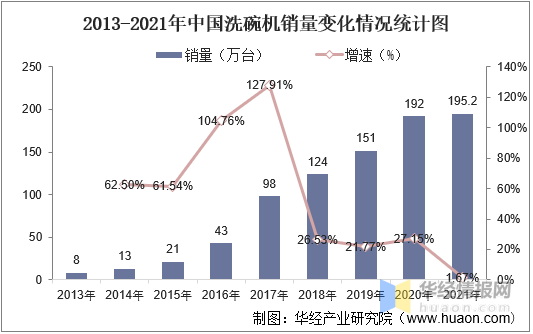

现在一些大型城市洗碗机开始流行。但是从总量来看,中国洗碗机市场才刚刚打开。据统计,中国洗碗机销量逐年上涨,2013年中国洗碗机销量仅为8万台,2021年中国洗碗机销量上涨为195.2万台,同比2020年增长1.67%。(2)

2013-2021年中国洗碗机销量变化情况统计图

虽然从2013年的年销量8万台,到现在的将近200万台,增速显著,但是大概算算整体保有量也就是在500-600万的样子。跟整个国家人口相比渗透率非常低,甚至仅以一线城市的1亿左右人口比,也是非常低的。

而在海外洗碗机的现状是完全不同的,在美加德渗透率在 60%-70%,英法西意在 40%-50%,就算是生活习惯接近我们的日本渗透率也有约 30%。我们就算仅算大城市的中国最高消费的一亿人口,也只有5%左右。

同样洗碗机在中国的使用量低也被用观念问题来解释,很多人认为是因为洗的不够干净。而实质上则是大多数人不懂洗碗机的原因,认为费电且费水,更大的考虑仍旧不是卫生观念,而是消费观念。

我在微博有个朋友叫做打呼噜的可爱,曾经经常推荐的大家买洗碗机,受到了一堆家庭主妇的围攻。她翻了翻他们的照片,惊讶的发现,喊着洗碗机不如手洗更干净的很多自觉精致的家庭主妇的家庭卫生条件十分堪忧。

比如他们晒出的自制美味,做的案板是传统的木墩儿或者现代的板材木板,看着有长期水侵的水痕,甚至有些表面和周边有严重的霉斑。有的号称做的美食,但是盛放的桌子掉漆严重,很少有人用干净漂亮的桌布,有些人是裸放,有些人则垫了一些报纸。等等。

其实这就是消费层次的问题。

生活水平刚刚提升,对生活品质和卫生的理解还不够。比如,美国一般的独立屋有安装恒温系统,但是中国农村的自建房,看上去也是几层,有很多连木地板,瓷砖都没有,就是水泥地,空调也很少安装。

从消费升级的角度,中国的道路还很漫长,而从整个国民经济的角度,如果诚如政府工作报告,诚如个大经济学家的理论,我们要从外向出口型经济转型到内需型经济,转型为内循环为主,外循环为辅的经济模式。我们就需要不断的拉动内需,消费升级,而不是消费降级,中国经济才有慢慢继续发展的动力。

引用:

1) 奥巴马称中国人不应过美式生活 华人表示气愤

http://news.sohu.com/20100514/n272123699.shtml

2)中国洗碗机行业市场全景评估及投资方向研究报告

https://www.sohu.com/a/590715195_120948967

3)消费升级系列深度之洗碗机:产业布局提速 未来空间广阔

http://www.invest-data.com/eWebEditor/uploadfile/2018040818001720776082.pdf

我之前在我的油管频道做过一期视频,粗略的算了算,我大概从业18年(视频是19年做的),我挣了400多万,然后是怎么花光的故事。(想看这个视频的话,可以在油管搜索 tinyfool 400万。)

计算我的花销的时候,我大概算了下截止到当时,我花在Mac,iPhone,iPad上面的钱大概有24万左右。我估计这个计算还是保守的。

我大概是07年开始使用Mac笔记本,中间笔记本,iMac,Mac pro我都有。我甚至有祖传的苹果27吋显示器,后来那个产品一度停产了很久成为孤品。

Apple TV我都买了好几个,iPhone最早几年我是年年都换的。iPad我也买了很多版本,从第一代iPad到iPad mini,到iPad pro,等等。

买一辆便宜的宝马肯定是没问题了,当然也许细算算可能买一辆5系都问题不大。

但是,今天iPad发布更新,我并没有心动,不打算买新款。

一来是我的iPad pro虽然只是A12Z芯片的老版本,但是性能完全足够。二来是我的桌面一个笔记本,一个外接显示器。我很少有需要用到iPad pro的时候。我的算力足够了。虽然我很喜欢iPad这个系列,但是电脑随时随地在身旁的人,如我,需要iPad的时候并不多。

这些年iPhone我更新的也没那么快了。我上一个手机是iPhone X,我等到iPhone 12的时候才更新,更新的主要原因是我想买个大屏幕手机,另外想买个摄像头更好的手机。所以,我买了iPhone 12 pro max。但是iPhone13和14,我都坚定不准备升级。因为我目前的iPhone的性能也足够了。

另外一个在这种需求上佛系的原因是,确实每年都更新会觉得性能上,功能上的改进不够多,好像并不值得花那么多钱。

那些年,我更积极的创业和工作,收入也比现在要多得多,稳定的多,这两年,我确实比较低欲望。我在上篇写到,我觉得低欲望、躺平还是不好,我需要更积极的去努力。不过我觉得买东西上欲望稍微低一点蛮好。

如果我以前就执行电脑、手机、iPad更新不那么快的策略,我至少可以省下一辆宝马的钱。

其实我现在在天津居住的这个房子的首付最早就是我自己公司给我发的一笔27万的奖金,加上我父母资助的几万块钱搞定的。

如果我更新电脑、手机、iPad不那么快的话,我差不多也可以再买一个房子。

当然,这仅仅是我以前大手大脚的一个侧面而已。

未来看来,暂时几年,我觉得三年更新一次iPhone还是可行的。毕竟换代没那么快,现在的算力也比较过剩。

另外一个很大的原因是,我觉得现在没那么多想玩的App。我们在手机上的大多数的时间,都花在那几个超级App上。

拿我为例,我最常使用的其实是这几个App:

抖音这么多我有点意外。Librelink是实时血糖仪的App,这个多不意外,我是不是点开这个app看看我的实时血糖。然后就是油管、微信和推特了。

简直没有啥新意,这就是今天的典型的手机用户,不像刚有App store那几年,我们疯狂的下载和测试各种App,各种小游戏。现在一切归于平淡。

只要这些超级App用着还可以,我们就没有太多更新手机的动力了。